政府が提唱する「Society5.0」の実現に向け、官民連携で生産性向上のための業務改革が加速しています。

これは自治体も例外ではなく、「自治体クラウド」の一環として、情報システムの運用コスト削減やBCP対策の取り組みが進められています。

このような流れの中、義務教育の現場においても文部科学省が掲げた「GIGAスクール構想」の実現に向け、ICT環境の構築が進められています。

各市区町村の教育委員会では、場所を問わずリソースを利用できるクラウド環境の構築を検討し始めているのではないでしょうか。

特に、昨今の教育現場は新型コロナウイルス感染拡大による影響で、「三密」を避けるべくオンライン授業への対応を余儀なくされ、結果クラウドサービスの需要は益々高まりを見せています。

このコラムでは、オンライン授業に移行する際に必要になるツールを述べたうえで、障壁となり得る課題とその対策について解説します。

目次

目次- 1. オンライン授業の種別

- 2. オンライン授業で必要になるツール

- 3. Withコロナ時代で求められるファイル共有ツール

- 4. オンライン授業におけるファイル共有の課題はDirectCloudが解決

- 5. まとめ

オンライン授業の種別

従来まで教室で行っていた講義を、オンライン授業に移行すると問題となるのが、教員と生徒の距離が物理的にも心理的にも遠くなることが挙げられます。

これまでは、生徒・学生の進捗状況などを適宜確認しながら進めることができましたが、オンライン授業ではコミュニケーションに工夫が必要となります。

とはいえ、オンライン授業にも下記2種類があり、特徴を把握し状況に応じた使い分けを行えば、これまでの講義以上のメリットを得ることができます。

オンデマンド型

事前に講義内容を録画しておき、オンデマンド配信として提供する形態です。

期間内であれば、生徒・学生は好きな時間を選んで講義を受けることができるため、効率的に学習を進めることができます。

反面、リアルタイム性がなく、その場で疑問があっても講師に質問することができないため「単方向性」の講義形態であると言えます。

ライブ配信型

インターネット回線を使用し、ビデオ会議ツールなどで講義を行う形態です。

動画でお互いの顔を確認しながら進めることができ、不要であればビデオや音声を停止することができるため、柔軟に講義を進めることができます。

反面、インターネット回線を使用しているということもあり、講義の快適さが個々人の通信環境に左右されてしまいます。

したがって、グループワークに代表される、いわゆる「生徒・学生の主体性」が肝になる講義であればオンデマンド型を採用するべきですし、大半が教員の説明に終始するインプット型の講義であればライブ配信型を採用するべきです。

ライブ配信型を採用すると、通信環境が安定しない生徒・学生のために学校側がネットワーク環境を整える必要があるケースもあるため、総合的に考えて最適な講義形態を選択しましょう。

オンライン授業で必要になるツール

オンライン授業を滞りなく進めるためには、講義形態に合わせたツールの選定も必要になります。

また、講義をオンライン化する場合、講義時間外でのコミュニケーションもツールを活用して補完する必要があるため、抜け漏れなく準備していきましょう。

オンライン授業を成立させるためには、下記ツールが欠かせません。

Web会議システム

画面を介した対面でのリアルタイムコミュニケーションができるほか、「画面共有機能」を使うことで自身のデスクトップ画面や特定のブラウザを表示しながら会議することもできます。

また、ツール内のチャット機能を活用することで、ちょっとした疑問もその場で解消することができます

企業の面接など、一対一のコミュニケーションであれば無料で収まることが多いですが、オンライン授業のように大人数を同時に接続する必要がある場合には、有料版を契約する必要があります。

例えば、「zoom」「Google Meet」「Teams」で比較すると下記のようになります。

| ツール名 | アカウント数 | 課金形態 | 金額(税込) |

| zoom | 100アカウントまで | 定額 | 21,250円(年額) |

| Google Meet | 無制限 | アカウント課金 | 680円(1ユーザー/月額) |

| Teams | 250アカウントまで | アカウント課金 | 599円(1ユーザー/月額) |

※2024年5月時点

| ツール名 | アカウント数 |

| zoom | 100アカウントまで |

| Google Meet | 無制限 |

| Teams | 250アカウントまで |

| ツール名 | 課金形態 |

| zoom | 定額 |

| Google Meet | アカウント課金 |

| Teams | アカウント課金 |

| ツール名 | 金額(税込) |

| zoom | 21,250円 (年額) |

| Google Meet | 680円 (1ユーザー/月額) |

| Teams | 599円 (1ユーザー/月額) |

※2024年5月時点

設定するアカウントや利用期間などを鑑みて、最適なWeb会議システムを選定しましょう。

コミュニケーションツール

ビデオ会議システムは、講義中のみ音声やチャットで双方向のコミュニケーションをとることができますが、講義外のコミュニケーションには対応していません。

そのため、メールサービスやチャットツールなどで補完する必要があります。

とはいえ、メールサービスには宛先間違いなどによる誤送信リスクがあるため、外部をゲスト招待してチャンネルごとにコミュニケーションがとれるSlackなどのツールを活用することがおすすめです。

また、ビジネス現場においてメールを用いてやり取りする際は形式を気にする必要があるため、要件のみスピーディーに伝えられるチャットツールは重宝されます。

ファイルを共有する際も、メッセージにドラッグアンドドロップするだけの運用で済むため、利便性にも優れています。

しかし、ツール内で検索をかけても該当ファイルがヒットしないことがあり、「誰が何のファイルを送ったか」を把握することが難しいため、ファイル保管には向いておらず、社内統制の面からもデメリットであると言えます。

ファイル共有ツール

そこでファイル保管はもちろんのこと、ファイル授受においてもおすすめできるのがファイル共有ツールの活用です。

これまで校務系の機密ファイルなどは校内ファイルサーバーに保管し、ファイル授受にメールサービスやサードパーティー製のファイル転送サービスを使う運用をされるケースが多かったのではないでしょうか。

しかしそれでは、先述の通りファイルごとの操作履歴を把握することが難しくなり、大容量ファイルを転送する場合には分割して送付する手間が発生します。

近年のファイル共有ツールは従来の「ファイル保管・共有」に加え、セキュリティや利便性に特化したものが増えてきています。

大容量ファイルをストレージに保管し、「共有リンク」として転送する運用を組織に定着させることで、ファイルごとに誰がいつ送ったのかを把握することができますし、分割して送る必要もなくなります。

自治体クラウドの一環としてファイル保管・共有機能をパブリッククラウドに代替させる事例も増えてきています。

■関連記事

もちろん、学習系ネットワークを機密情報の取り扱いが多い校務系ネットワークと分離させ、生徒にVPN接続を経由して学習系ネットワーク上のファイルサーバーにアクセスさせるといった方法も考えられますが、生徒には非常にわかりづらく、煩雑な運用となるうえに、VPNルーターを新規に敷設する費用が発生してしまいます。

そのため、まずはSaaSレベルでパブリッククラウドに移行できないか検討することが重要です。

Withコロナ時代で求められるファイル共有ツール

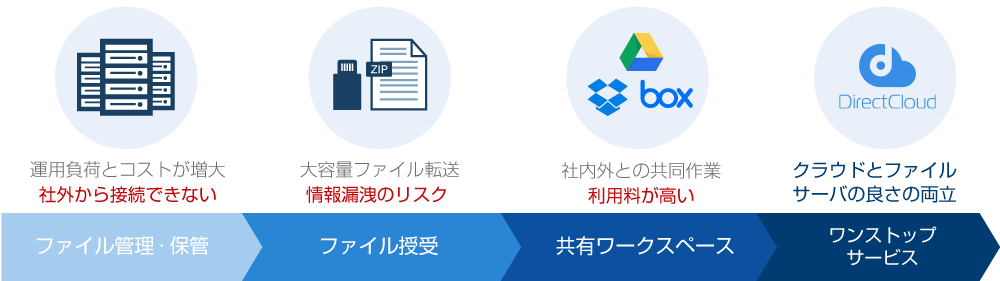

このように「ファイル保管・共有」に求められるニーズは次第に高度になってきています。

既存のファイルサーバーと同じく「保管」だけの機能で十分だった時代もありましたが、生産年齢人口の減少などの社会問題が深刻になるにつれ、DX(デジタルトランスフォーメーション)を実現する手段として「文書管理システム」が求められるようになりました。

上図のように、これまでは拠点ごとにファイルサーバーを設置し、閉鎖的なプライベートクラウド環境のもと、管理者権限によるファイル管理が行われるのが主流でした。

また、組織内外とのファイルの授受においては、USBメモリやメールサービスでの運用に頼るしかありませんでした。

その後、ファイル授受においてセキュリティや利便性の観点から社内統制が可能で、ファイルの共有・共同作業がクラウド上で行える「共有ワークスペース」としてのシステムが求められるようになりました。

これが一般的に言われる「クラウドストレージ」です。

昨今のクラウドストレージは文書管理システムとしてファイルの生成・共有・共同作業・分析・可視化・廃棄の文書サイクルを実現する情報インフラとしての側面が強く、ファイル利活用におけるDXの基本となりつつあります。

このような経緯を経て、現在はファイルサーバーに特徴的な「セキュアなファイル管理」とクラウドストレージの利便性ともいえる「共有ワークスペース」を両立させたサービスが求められるようになっています。

この流れは教育現場においても例外ではありません。

今後Withコロナの教育現場で求められるセキュリティは、管理者側で権限設定を付与でき、ID・PWに頼らない認証を行えることです。

また、利便性においては、VPNの敷設が不要で場所を問わずクラウド上のファイルにアクセス・直接編集できることも重要になるでしょう。

例えば、配布端末でしかアクセスできないようにデバイス認証を設定し、ファイルをローカルディスクにダウンロードさせない権限を生徒に設定することで、ファイル持ち出しを防ぎつつ、クラウド上に格納されたファイルを直接編集できるようにすることができます。

オンライン授業におけるファイル共有の課題はDirectCloudが解決

弊社の提供するDirectCloudは、これまでのファイルサーバーに特徴的だった「管理者による権限設定」を継承しつつ、ファイル利活用における情報インフラとしての利便性を提供しているクラウドストレージです。

例えば、DirectCloud を活用することで、Withコロナにおける教育現場でのニーズに対して、下記のように応えることができます。

| 教育現場のニーズとDirectCloudでできること | ||

| Withコロナにおける 教育現場でのニーズ |

DirectCloudの機能 | 提供するベネフィット |

| 現在と同じ方法で機密ファイルをセキュアに保管したい | ・組織のセキュリティポリシー策定 管理者側で権限を設定 |

オンプレミス運用に伴う導入コストや運用コストを削減しつつ、ファイルサーバーに近いセキュリティ上の安心感を得ることが可能 |

| 現在使っているファイルサーバーと同じUIでファイルを利活用したい | ・DirectCloudドライブ 従来のファイルサーバーと変わらない操作感で運用することが可能 |

分かりやすいUIで生徒への教育コストを最小限にすることが可能 |

| ホワイトボード代わりとして教員と生徒間でやり取りされたファイルを生徒・学生にはダウンロードさせたくない | アクセスレベルを「編集者-」に設定することで、データレスな環境でMicrosoft Office系のファイルを同時に編集することが可能 | 生徒にファイルをダウンロードさせることなく、ホワイトボード代わりとして編集することが可能 |

| 万が一のことを考えて、教員や生徒・学生によるファイルの持ち出しなどの不正に対処したい | 二要素認証、IPアドレス制限、デバイス認証でID・PWに頼らない認証が可能 | 配布端末にデバイス認証を設定することで、配布端末以外からのアクセスを抑止することが可能 |

| 7種類のアクセスレベルを設定することが可能 | アクセスレベルを「閲覧者」「閲覧者+」「編集者-」に設定することで、ファイルのローカルディスクへのダウンロードを抑止することが可能 | |

| ユーザーと管理者合わせて250種類以上の操作ログを取得することも可能 | 管理者画面で不審な操作がないか監視することで、不正に気付きやすくなる | |

| 講師や生徒が端末を紛失してしまったリスクに対処したい | ・DirectCloud-SHELD IRM ファイルをIRM暗号化することで、端末内のファイルをリモート削除することが可能 |

端末を紛失してしまった場合でも情報漏えいを抑止することが可能 |

できること

| Withコロナにおける 教育現場でのニーズ |

現在と同じ方法で機密ファイルをセキュアに保管したい |

| DirectCloudの機能 | ・組織のセキュリティポリシー策定 管理者側で権限を設定 |

| 提供するベネフィット | オンプレミス運用に伴う導入コストや運用コストを削減しつつ、ファイルサーバーに近いセキュリティ上の安心感を得ることが可能 |

| Withコロナにおける 教育現場でのニーズ |

現在使っているファイルサーバーと同じUIでファイルを利活用したい |

| DirectCloudの機能 | ・DirectCloudドライブ 従来のファイルサーバーと変わらない操作感で運用することが可能 |

| 提供するベネフィット | 分かりやすいUIで生徒への教育コストを最小限にすることが可能 |

| Withコロナにおける 教育現場でのニーズ |

ホワイトボード代わりとして教員と生徒間でやり取りされたファイルを生徒・学生にはダウンロードさせたくない |

| DirectCloudの機能 | アクセスレベルを「編集者-」に設定することで、データレスな環境でMicrosoft Office系のファイルを同時に編集することが可能 |

| 提供するベネフィット | 生徒にファイルをダウンロードさせることなく、ホワイトボード代わりとして編集することが可能 |

| Withコロナにおける 教育現場でのニーズ |

万が一のことを考えて、教員や生徒・学生によるファイルの持ち出しなどの不正に対処したい |

| DirectCloudの機能 | 二要素認証、IPアドレス制限、デバイス認証でID・PWに頼らない認証が可能 |

| 7種類のアクセスレベルを設定することが可能 | |

| ユーザーと管理者合わせて250種類以上の操作ログを取得することも可能 | |

| 提供するベネフィット | 配布端末にデバイス認証を設定することで、配布端末以外からのアクセスを抑止することが可能 |

| アクセスレベルを「閲覧者」「閲覧者+」「編集者-」に設定することで、ファイルのローカルディスクへのダウンロードを抑止することが可能 | |

| 管理者画面で不審な操作がないか監視することで、不正に気付きやすくなる |

| Withコロナにおける 教育現場でのニーズ |

講師や生徒が端末を紛失してしまったリスクに対処したい |

| DirectCloudの機能 | ・DirectCloud-SHELD IRM ファイルをIRM暗号化することで、端末内のファイルをリモート削除することが可能 |

| 提供するベネフィット | 端末を紛失してしまった場合でも情報漏えいを抑止することが可能 |

DirectCloudがファイル保管・共有に留まらず、管理者権限でのセキュリティを維持しながら、教育現場におけるリスクに応えられていることがおわかりになれるかと思います。

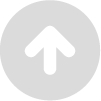

また、料金体系も非常にシンプルです。

ユーザー数にかかわらず定額で利用することができますので、生徒の人数に応じて最適なクラウドストレージを検討する手間も無くなります。

クラウドストレージごとの比較は下記記事にて行っておりますので、ぜひご一読ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

これからはDXの観点からも、デジタルを活用しニューノーマルに対応することが必須の時代になりつつあります。

Society5.0の実現に向けた生産性向上のために、できることから始めていきましょう。

DirectCloudの詳細な説明は、下記の資料よりご確認いただけますので、ぜひ導入を検討してみてください。