ファイルサーバーをクラウド化するメリット

急速に高まるファイル共有のニーズ、

ファイルサーバーでは限界

仕事を進めるうえで、ファイルのやり取りは欠かせません。

これまで、社内ではファイルサーバー、社外とはメール添付でのファイル共有が活躍していました。

しかし、近年急速なモバイルの普及、ファイルの大容量化、ワークスタイルの多様化とともに多くのビジネスマンが社外で仕事をする機会が増えています。

昨今ではコロナ禍に対応するため、リモートワークや安全で円滑なファイル共有に対応するための対策が大きく推進されつつありますが、未だ課題は残っているのではないでしょうか?

このような課題に対応するための方法に、ファイルサーバーのクラウド化があります。

そこでこのコラムでは、ファイルサーバーをクラウドに移行するメリットやそれに伴う課題について解説していきます。

1. ファイルサーバーとは

ファイルサーバーとは、LANやWANなどのネットワーク上で、ファイルを共有するために設置されるサーバーです。

自身の管理しているストレージをネットワーク上の他のコンピュータと共有し、外部から利用できるようになります。

ファイルサーバー上にあるファイルは、アクセスが許可されていれば誰でも他のコンピューターからダウンロードや編集ができるため、データの一元管理が可能になります。

最近では、ファイルサーバー機能に特化した専用機もあり、ネットワークアタッチドストレージ(NAS)と呼ばれています。

ファイル共有のプロトコルには、NFSまたはCIFSが使われます。

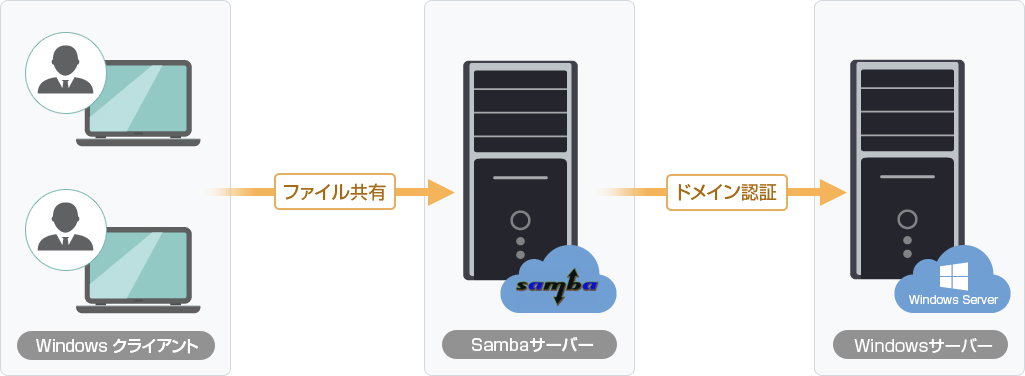

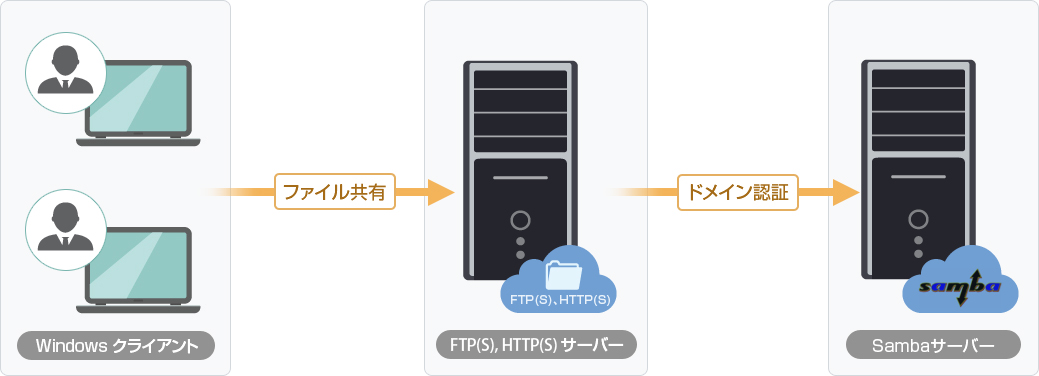

LinuxやFreeBSDをインストールし、Sambaと呼ばれるソフトを用いることで、Windowsを含む様々なOSから利用可能なファイルサーバーを構築することができ、利用者が増えています。

2. ファイルサーバー導入の目的

ファイルサーバー導入の目的は、以下の4つに分けられます。

- ・ファイルをネットワーク経由で公開、共有

- ・文書作成の共同作業化

- ・ローカルPCのディスク容量を補完

- ・バックアップの一元化による運用管理の簡素化とデータ信頼性の確保

3. ファイルサーバーの種類

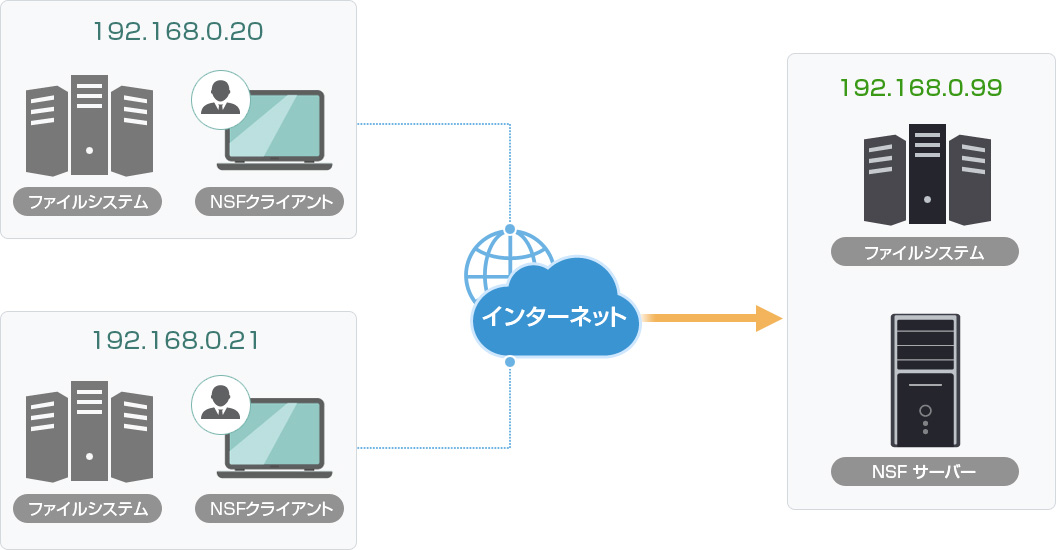

3-1. NFS サーバー

NFS(Network File System)とは、サン・カイクロシステムズ社(Sun Microsystems)が開発した、TCP/IPネットワーク上でワークステーション同士が相互のファイルシステムを利用できるようにするための規格です。

LinuxなどのUNIX系のOSでファイル共有を行うためのファイルシステムとして用いられます。

NFSサーバーにファイルが存在し、NSFクライアントサーバーをNFSサーバーの公開されたディレクトリをネットワーク越しにマウントすることで、複数のクライアントから同じファイルを共有することができます。

| 主な用途 | ・メールサーバーやWWWサーバーのストレージ |

| メリット |

・ストレージの節約 ・ファイルの一元管理 |

| デメリット |

・セキュリティ対策 ・ネットワークトラブル対策 |

PCとUNIXとでは、そのままではネットワーク上でのファイル利用のためのプロトコルには全く互換性がありません。

このような条件下では、UNIXワークステーションがPC に合わせるか、逆にPCがUNIXに合わせるかのいずれかの方法をとらざるを得ないわけですが、前者が最近よく利用されているフリーソフトのSamba、後者がPCをNFSのクライアント化するPC-NFSのパッケージということになります。

3-2. Sambaサーバー

主にUNIX系OSで動作するコンピュータをWindowsネットワーク上のサーバーやクライアントとして利用するために利用します。

| 主な用途 | SambaはLinuxやUNIX系のコンピュータをWindowsネットワーク上のファイルサーバー、プリントサーバー、Windowsドメインコントローラとして利用するために用いられます。 |

| メリット |

・信頼性向上 ・コスト削減 ・セキュリティ対策 |

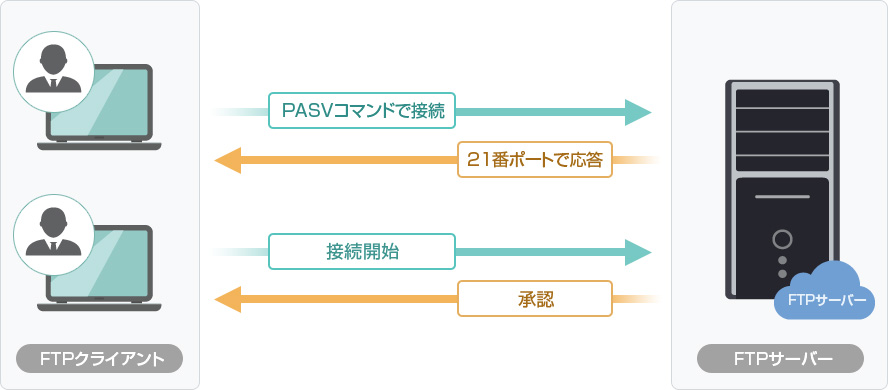

3-3. FTP(File Transfer Protocol)サーバー

FTPサーバーはクライアントに対してFTPサービスを提供するもので、Red Hat Enterprise Linux4では比較的セキュアなvsftpdが標準となっています。

FTPはそのプロトコルの仕組み上、クライアントとサーバーが通信する際にパスワードが暗号化されません。

この「サーバーにログインして、ファイルを書き換えたり削除できる権限を持ったアカウント情報が平文でやりとりされる」という仕様がFTPの大きな問題点です。

| 主な用途 | Webページ用各種ファイル(HTML、画像など)のクライアントのパソコンからWebサーバーへのアップロード、 FTPファイルサーバーからクライアントへのファイル配布。 |

| メリット | ネットワークに接続できるほとんどのコンピュータで使用が可能で様々なアプリケーションが選択でき、安価で入手できます。 |

| デメリット | 安全なプロトコルとして設計されていないため、ログイン情報を暗号化せずに転送してしまう他、数多くのセキュリティ脆弱性が指摘されています。 |

3-4. WebDav

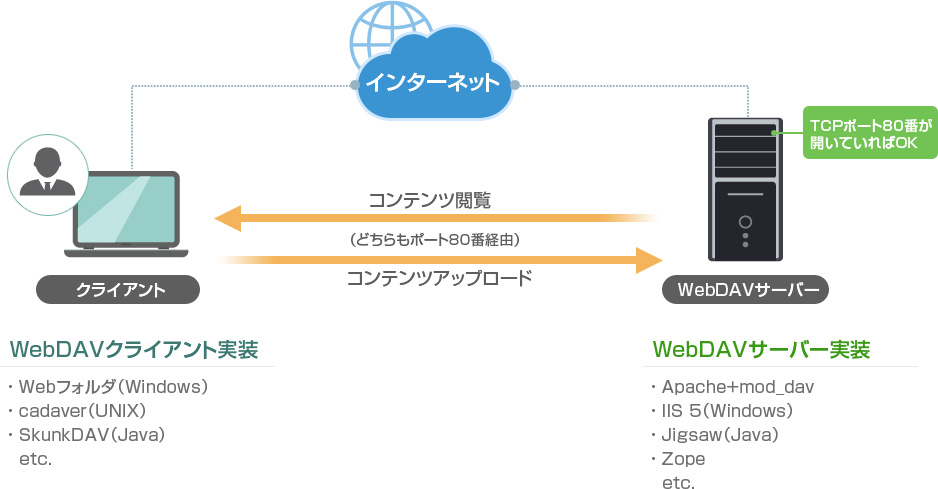

WebDAV(Web-based Distributed Authoring and Versioning)はHypertext Transfer Protocolを拡張したもので、Webサーバー上のファイル管理を実現目的とした分散ファイルシステムを実現するプロトコルです。

つまり、HTTP(ポート番号は80/443)でインターネットの閲覧が可能な環境であれば、WebDAVを用いてサーバーに接続することができます。

また、ファイアウォールによってFTPなどのファイル転送サービスが利用できない環境や、HTTPプロキシを経由した環境でも利用できます。

| 用途 |

・外出先からファイルへのアクセス ・クライアントとの円滑なファイル共有 ・データの一元管理(ファイルサーバーとして利用) |

| メリット |

・インターネットがあれば場所を選ばずにアクセス可能 ・データの一元管理が可能なことからバージョン管理が容易に ・大容量ファイルでも高速でファイル共有が可能に |

| デメリット |

アクセス権限の設定がしにくいため、数人で運用する際には、セキュリティ面に注意が必要です。 また、FTPと比べると通信が不安定のため、大容量ファイルの送受信には向いていません。 |

4. ファイルサーバーとNASサーバーの違い

ファイルサーバーとNASは、ネットワークを経由してファイルを共有したり、データのやり取りができるという部分は、変わりありません。

ファイルサーバーは、「ファイル共有をするために設定されたコンピュータ」意味合いが強いです。

一方でNASは、「ファイルサーバーの用途としてネットワーク経由で使えるハードディスク」です。

| ファイルサーバー | NASサーバー | |

| メリット |

・ユーザー管理が柔軟にできる ・ストレージ増設など拡張性が優れている |

・単体でファイルサーバーとして動作させることが可能 ・コスト面が優れている |

| デメリット |

・サーバーマシンやライセンス購入などの初期導入コストがかかる ・ファイルサーバーが複数ある場合、管理に時間とコストがかかる |

・ユーザーやグループ管理の設定が手間 ・拡張性が低い |

| ファイルサーバー | |

| メリット |

・ユーザー管理が柔軟にできる ・ストレージ増設など拡張性が優れている |

| デメリット |

・サーバーマシンやライセンス購入などの初期導入コストがかかる ・ファイルサーバーが複数ある場合、管理に時間とコストがかかる |

| NASサーバー | |

| メリット |

・単体でファイルサーバーとして動作させることが可能 ・コスト面が優れている |

| デメリット |

・ユーザーやグループ管理の設定が手間 ・拡張性が低い |

5. ファイルサーバーの運用管理

5-1. 情報漏えい対策

まず必要となるのは、アクセス制御対策(アクセス権設定)です。

一般的なファイルサーバーのアクセス権設定では、個人・部門・共用の3レベル程度のアクセス権設定が必要です。

プロジェクトチームがある場合は、部門を超えた設定も必要となります。

当然のことながら、アクセス権の変更はタイムリーに行う必要があります。

また、重要な情報資産を保管する領域については、アクセスログの取得や暗号化などの対策も欠かせません。

特に、個人情報については厳格な管理が求められます。

5-2. システムの継続対策

ファイルサーバーが止まってしまうと企業の情報資産にアクセスできなくなり、業務に大きな支障をきたします。

極力止まることが無いよう、あらかじめ対策を講じることが必要です。

一般的に耐久性を高めるためのRAID構成や物理的な耐震対策などが必要です。

基幹系システムではシステムを冗長化(HA構成)することで、サービスの停止リスクを回避することは日常的に行われます。

ファイルサーバーの場合も、システムの二重化を行い、可用性を高めることは非常に重要ですが、HA構成を行うことは手間と費用がかかるため、それほど普及していないのが現状です。

従って、社内のファイルサーバーは、大規模災害や火事などの災害が発生した場合、「止まる」ことを前提とした上で、どの程度の時間でファイルサーバーを復旧してサービスを再開できるか把握しておくことが重要です。

ファイルサーバーと同時にバックアップ媒体が被災したのでは、データ復旧ができなくなりますから、同時被災しない遠隔地へのバックアップ媒体保管、または、クラウドバックアップは必ず考慮するべきです。

5-3. 有効かつ確実なバックアップの取得

ファイルサーバーバックアップの目的は、以下の2点に集約できると思います。

- ・操作ミス・勘違いなどによるファイル消失からの復旧

- ・装置自体の故障・損傷時のデータ復旧

| 項 | 内訳 |

| バックアップの媒体と保管 |

バックアップの媒体としてはハードディスクとテープが一般的です。 ・ハードディスクバックアップ ファイル単位の復旧を考慮すると、テープバックアップでは操作性が悪くなるため、ハードディスクを主たる媒体とすることが多いです。 ・テープバックアップ 全データの復旧ではテープを媒体とすることも選択肢に入ります。 実際の運用を考えると、サーバールーム内のハードディスクに最新版最新を含む必要世代分のバックアップを保管することと、最新版は遠隔地(クラウドサーバー)に保管することが望ましいです。 |

| バックアップの頻度 |

「どれだけ情報の鮮度が必要とされるか」によって頻度が決まります。 通常のファイルサーバーでは、最低限日次でのバックアップが必要です。 |

| バックアップの世代 |

企業の必要に応じて「何日前の状態にまで戻す必要性があるか」によって決まります。 バックアップの世代は最低で2世代以上必要です。 ファイルサーバーの場合、6世代(1週間)または30世代(11ヵ月)とする場合が多いです。 |

| 復旧時間 |

・ファイル単位の復旧を目的とした場合 ファイル単位の復旧は、作業開始から1時間以内が目処です。 ・全データの復旧を目的とした場合 1TBのフルバックアップからの復旧では8時間~16時間以内が目処です。 |

5-4. データの肥大化対策

データの肥大化対策は、「有効なバックアップ」を実現するために最大の課題です。

管理者が、データ肥大化対策を手動で行うことは、現実的に不可能に近いです。

つまり、管理するファイルサーバーの見える化と、管理を自動化するツールが必要となります。

| 対策 | 具体的な方法対策 |

| ファイルサーバー内を整理 | 保有するデータ量の多いユーザーに対して、ファイルの整理・削除を依頼する。 |

| 大容量ファイルを圧縮する | 高画質の画像、尺の長い動画などの大容量ファイルを圧縮して保存する。 |

| 重複ファイル・使用頻度の低いファイルを削除 | 重複しているファイルや1年以上使っていないなどの使用頻度が少ないファイルを削除する。 |

| 保管用のストレージを導入する | 削除まではいかないものの使用頻度の低いファイルや写真データなどを保管用ストレージに移行する。 |

| 対策 | ファイルサーバー内を整理 |

| 具体的な方法対策 | 保有するデータ量の多いユーザーに対して、ファイルの整理・削除を依頼する。 |

| 対策 | 大容量ファイルを圧縮する |

| 具体的な方法対策 | 高画質の画像、尺の長い動画などの大容量ファイルを圧縮して保存する。 |

| 対策 | 重複ファイル・使用頻度の低いファイルを削除 |

| 具体的な方法対策 | 重複しているファイルや1年以上使っていないなどの使用頻度が少ないファイルを削除する。 |

| 対策 | 保管用のストレージを導入する |

| 具体的な方法対策 | 削除まではいかないものの使用頻度の低いファイルや写真データなどを保管用ストレージに移行する。 |

6. ファイルサーバーをクラウド化するメリット

これまで企業でサーバーを使用する場合、ハードウェアやソフトウェア、データなどは社内で運用管理するのが当たり前でした。

しかし、自社でサーバーを抱え管理するためには、非常に大変です。

また、管理担当者の負担も相当なものです。

このような負担は、ファイルサーバーをクラウド化することにより解決することができます。

ファイルサーバーをクラウド化する具体的なメリットは、以下の通りです。

- ・自社にサーバーを持つことがないため、場所を取らず、オフィスの光熱費が削減できる

- ・システム管理を担当する情報システム部門の業務負担を削減できる

- ・柔軟にシステムを拡張でき、ストレージ容量追加も低コスト

- ・クラウドサービスを導入することで防災・BCP対策になる

- ・ファイルサーバーやNASの故障によるサービス停止の心配がない

- ・セキュリティが高く安心して利用できる

7. ファイルサーバーをクラウド化するときのポイント

ファイルサーバーのクラウド化を検討する場合には、できればオンプレミスをすべてなくし、クラウドストレージに移行してしまいたいと考えるのは当然です。

ところが、具体的に検討を進めるといくつかの壁にぶつかり、全面移行がいかに難しいかを目の当たりにしてしまう可能性があります。

その理由を解説しましょう。

7-1. セキュリティ対策の課題

多くの調査において、システムクラウド化のハードルの最初に来るのが「セキュリティへの不安」です。

セキュリティ対策への不安のうち1つ目は、「共用」への不安です。

クラウドは、仮想化技術を利用して物理的なシステムを共用することにより実現しています。

ただし、物理的にはシステムを共用していますが、論理的にはシステムを他のユーザーと分離することは可能です。

最近では、VLANなどの技術を用いて個々のユーザーに対して他のユーザーと切り離されたプライベートセグメントを利用できるクラウドサービスも増えています。

2つ目は、インターネットからの攻撃に対する不安です。

外部からの攻撃に対して不安を抱かれる方は多いと思いますが、実はこれはクラウドに限ったことではありません。

主要な対策は、オンプレミスシステムの場合でもクラウドの場合でも同様です。

セキュリティ情報を入手し、OSのパッチなどをしっかりとあてていくことが重要です。

3つ目は、インターネット経由でのシステム利用に対する不安です。

クラウドはオープンなインターネット環境から利用するのが通常です。

しかし、これは企業で利用されている社内システムでは受け入れられないことが多いでしょう。

対策としては、クラウドと企業の拠点をVPN網(閉域網)で接続する必要が出てきます。

また、VPNの利用により、外部からの攻撃も防ぎやすくなります。

7-2. 従量課金制・ユーザー課金制だからコストがかかりすぎる!

従量課金制の場合、保管しているデータ量に応じて課金されますし、ユーザー課金制では利用するユーザー数に応じて利用料金が変動します。

また、データをやり取りするたびにデータ転送料もかかります。

日々の業務で頻繁にアクセスし、クラウドのファイルを使うとなるとコストの増加が懸念されます。

クラウドストレージを導入する際には、ユーザー数に応じて料金が変動しない「ユーザー数無制限」がおすすめです。

7-3. クラウド移行で転送速度が遅くなると業務に支障が出る!

インターネットもかなり高速になったとはいえ、限界はあるものです。

社内ネットワーク上のファイルサーバーと比較すると、インターネットを介したクラウドは「遅くなった」と感じる企業様もいらっしゃいます。

業務に欠かせないファイルサーバーだけに、パフォーマンス低下はネックになります。

クラウドでもこれまでと遜色のないパフォーマンスを発揮できるクラウドを選びましょう。

7-4. これまでと同じアクセス権管理ができない

クラウド移行を進める際に、必ず挙がってくるのが「アクセス権管理」の問題です。

既存のファイルサーバーではActive Directoryと連携し、Windowsのエクスプローラーからアクセス権を設定しているケースが多く、この設定を引き継げない、クラウドでは同様の設定ができない、設定方法が面倒…となるとクラウド移行を諦めてしまうのも無理はありません。

8. まとめ | クラウドへの移行なら法人向けクラウドストレージDirectCloud

現在、多くの企業が社内にファイルサーバーを構築しファイル管理を行っております。

しかしサーバー構築、運用管理面での不安、また自社の拠点間や取引先とのファイル共有、さらにテレワーカー、スマートデバイスなど外部からのアクセスへの対応など利便性に関連した様々な課題に直面しています。

これらすべてをメールや社内のファイルサーバーだけで対応するのは、費用対効果、利便性の両面で現実的ではありません。

目まぐるしく変化し続けるビジネス状況の中、社内外から時間、場所を問わずセキュアにファイルを共有できる環境の整備は、今後の企業成長を後押しする重要なツールになります。

一方で市場状況を見たとき、社員の利便性を満足させる理想のサービス、すなわち「充実したセキュリティ」「コスト削減」「管理者の負担軽減」などの要求との比較で大きなギャップがあります。

DirectCloudは、社内外でファイルを効率よく安全に共有・管理できるユーザー数無制限の法人向けクラウドストレージです。

円滑なファイル共有・活用の実現はもちろんのこと、AIを用いた問い合わせに対する工数削減、APIによる社内システム連携など、DX推進に寄与します。

そしてDirectCloudは、企業コンプライアンスや高度なセキュリティのニーズを満たしながら、社員に高い利便性を提供し、コスト削減を実現できるサービスとして、ファイルサーバーのクラウド移行を計画している企業、情報システム部門を全力で支援してまいります。