企業活動における情報資産の重要性が高まる中、機密情報の保護の必要性も高まっています。

取引先の選定にセキュリティへの取り組み状況を見る企業が増えたことで、対外的にアピールできるISMS認証やプライバシーマークの取得を検討しているという企業も多いのではないでしょうか。

本記事では、組織的な情報セキュリティ管理において重要なISMSの定義や考え方、取得方法などについて詳しく解説します。

目次

目次- 1. ISMSとは

- 2. ISMSの構造

- 3. ISMSが制定された背景と組織における必要性

- 4. ISMSにおける代表的な規格

- 5. 認証取得のメリット

- 6. ISMSの取得方法

- 7. ISMS取得支援事業者の選定ポイント

- 8. ISMS取得にかかる期間と費用

- 9. ISMS取得後の運用

- 10. まとめ

ISMSとは

ISMS(Information Security Management System)とは、「個別の問題毎の技術対策の他に、組織のマネジメントとして、自らのリスクアセスメントにより必要なセキュリティレベルを決め、プランを持ち、資源を配分して、システムを運用すること」※を指します。

※引用元:ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)とは

具体的には、リスクマネジメントプロセスを適用することによって情報の機密性、完全性及び可用性をバランス良く維持・改善し、リスクを適切に管理していることを利害関係者に示すためのものです。

企業における全社的な情報セキュリティを確保するために、ISMS認証は、重要な意義を有しています。

ISMSの構造

ISMSはその名称が示す通り、「情報セキュリティ」を管理するための仕組みを表します。

IS(情報セキュリティ)とは

では、ISMSを構成する「IS(情報セキュリティ)」とは何でしょうか。ISMSでは、情報セキュリティの3要素について「情報の機密性、完全性、及び可用性の維持」と定義しています。

情報セキュリティの3要素①:機密性

「機密性」とは、認可されていない者に情報を開示しない、使用させないことをいいます。

具体的には、「アクセス権を制御する」「ファイルやフォルダにパスワードをかける」などが該当します。

情報セキュリティの3要素②:完全性

「完全性」とは、その名の通り、「情報が正確である・完全である」という意味です。

具体的には情報の改ざんが行われていない、また情報が適切に更新された状態で保存(記録)されていることを言います。

情報セキュリティの3要素③:可用性

「可用性」とは、認可されている者が適時にアクセス・使用できる特性です。

可用性は普段意識することはありませんが、サーバーやネットワークのトラブルなどが発生してアクセス・使用ができない場合は可用性が損なわれた状態となります。

可用性を高める対策としては、システムの冗長化により、障害が発生してもシステムが停止しない構成をとるなどの方法があります。

MS(マネジメントシステム)とは

次にISMSを構成する「MS(マネジメントシステム)」を見ていきます。

マネジメントシステムとは、「方針及び目標を定め、その目標を達成するために組織を適切に指揮・管理するための仕組み」です。

ISMSにおいては、情報セキュリティの個別の問題への技術的対策に加え、自組織のリスクアセスメントを実施して必要なセキュリティレベルを決め、プランを持ち、資源配分して、システムを運用することが求められます。

もう少し具体的な流れとしては、リスクアセスメントにより、情報セキュリティの「脅威」「脆弱性」「リスク」を洗い出し、それぞれについて「低減」「保有」「回避」「共有」などの現実的な対策を考えます。

そして、その実現に向けたプランを策定し、必要な予算、人員を確保してプランを実行します。また、組織の状況や社会情勢の変化に対応するための、定期的な従業員教育やルールの見直しなども組織のルールとして定めることが必要です。

ISMSには技術的対策だけでなく従業員の教育、訓練、組織体制の整備も含まれます。

| 用語 | 定義 |

| 脅威 | システム又は組織に損害を与える可能性がある、望ましくないインシデントの潜在的な原因。 |

| 脆弱性 | 一つ以上の脅威によって付け込まれる可能性のある、資産又は管理策の弱点。 |

| リスク | 目的に対する不確かさの影響。 |

引用元:用語の定義(JIS Q27000:2019より)

| 用語 | 定義 |

| リスクの低減 | リスク源を除去すること、リスクの起こりやすさを変えること、リスクのもたらす結果(影響度)を変えること。 |

| リスクの保有 | リスクを意識的、かつ、客観的に受容すること。 |

| リスクの回避 | リスク対応を考えてもコストの割にベネフィットが得られない場合に、リスクを回避するために、業務を廃止したり、資産を破棄するといった方法をとること。 |

| リスクの共有 | 契約等によりリスクを他者(他社)と共有すること(方法として、資産や情報セキュリティ対策を外部に委託する方法と、リスクファイナンスとして保険などを利用する方法がある)。 |

※2:用語の定義(JIS Q27001:2014より)

ISMSが制定された背景と組織における必要性

かつて、情報処理サービス業には、情報セキュリティの評価制度として「情報システム安全対策実施事業所認定制度」がありました。

この制度においては、情報処理サービス業に対象が限定されており、認定の範囲も施設・設備などの物理的な対策が主でした。

しかし、1990年代後半から急速に業界・業種を問わずIT化が進み、情報システムの適切な管理が企業に求められるようになっていきました。

その中で、現在まで続く「ISMS適合性評価制度」が民間主導の第三者認証として作られます。

ISMS適合性評価制度はあらゆる業種が対象となる点や、国際規格(ISO/IEC 27001)を基にしている点が特徴です。

その後、個人情報保護法やJ-SOX法(内部統制報告制度)など組織の情報管理や内部統制を求める法律が次々制定されたこともあり、ISMSの整備へ取り組む企業が増えていきました。

現在、ITシステムやネットワークは社会インフラとして不可欠なものとなった一方で、標的型攻撃やランサムウェアなどによる被害・影響も多発しています。

機密情報の漏えいや業務システムの停止は、自社のみならず、多くの関係者や顧客にも大きな被害や影響をもたらすこともあります。

そのため、さまざまな脅威に対する適切なリスクアセスメントの実施や情報セキュリティ対策は、事業継続の目的のみならず企業の社会的責任としても強く求められています。

このような背景から、ISMS認証の制度が制定されました。

ISMSとISO/IECの違い

第三者が組織を認証するものとしては、「ISO(国際標準化機構)認証」が有名です。

品質マネジメントシステムISO9001や環境マネジメントシステムISO14001などは耳にしたことのある方も多いのではないでしょうか。

ISMSに関する規格には、ISO(国際標準化機構)とIEC(国際電気標準会議)が共同で策定した「ISO/IEC 27001」があります。

ISO/IEC 27001は、国際規格として全文英語表記となっていますので、それをJIS(日本産業規格)が日本語訳化したものが「JIS Q 27001」です。

これらはあくまで「規格」であり、ISMSは「仕組み」です。

ISMSにかかわる認証はISO/IEC 27001やJIS Q 27001の規格に沿ったISMSの構築・実施・維持・改善が行われているかを第三者がチェックします。

規格名としては「ISO/IEC 27001認証」「JIS Q 27001」などがあり紛らわしいですが、内容はすべて同じです。

ISMSにおける代表的な規格

現在、ISMS適合性評価制度では、「ISMS認証」と「ISMSクラウドセキュリティ認証」の2種類の規格の認証が行われています。

規格の違い

ISMSクラウドセキュリティ認証は、クラウドサービス固有の管理策が適切に導入、実施されていることを認証します。

ISMSクラウドセキュリティ認証は、通常のISMS認証の取得が前提となっている「アドオン認証」です。

この認証において基になっているのはISO/IEC 27017で、これを日本語化したものがJIS Q 27017です。

要求事項

ISMS認証においては非常に多くの要求事項があるため、すべてを挙げることはできませんが、主な実施内容については次のようなものがあります。

- ・情報セキュリティ目的・方針の作成

- ・ISMSの範囲の決定

- ・リスクアセスメントの実施

- ・リスク対応計画の作成

- ・ISMS構築・運用のための担当者・チームの決定と権限付与

- ・リスク対応計画の実施

- ・実施された計画についての評価

- ・内部監査

- ・マネジメントレビュー

- ・改善の実施とその後の継続的改善

- ・上記について記載された規程類・報告書など各種文書の作成

引用元:ISO/IEC 27017:2025に基づくISMSクラウドセキュリティ認証に関する要求事項

ISMS認証では、上記の実施による組織のマネジメントが適切に行われているかを評価して認証します。

そのため、PDCAのようなマネジメントサイクルを最低でも1回以上回してから認証機関に審査を申請しなければなりません。

ISMSクラウドセキュリティ認証では、対象となるクラウドサービスの管理策が適切に導入、実施されているかを評価・認証します。

ISMSクラウドセキュリティ認証では、対象のクラウドサービスに対し、以下の要求事項があります。

- ・SMSを適用する範囲(クラウドサービスを含むISMSの範囲)の決定

- ・適用範囲におけるリスクアセスメントの実施

- ・上記のリスクへの対応

- ・内部監査

- ・上記について記載された規程類・報告書など各種文書の作成

認証取得のメリット

ISMSの各認証を取得することにより、次のようなメリットが期待できます。

- ・組織の情報セキュリティ管理体制の強化

- ・組織の情報セキュリティレベルの向上

- ・経営者の情報セキュリティへの関与

- ・顧客・関係者からの信頼確保

- ・社員の情報セキュリティへの意識向上

- ・企業イメージの向上

ISMSとPマークの違い

組織的な情報保護に関する認証制度としては、ISMS 認証だけではなくプライバシーマーク制度もよく知られています。

プライバシーマーク(Pマーク)制度は、「個人情報の管理に対してしっかりと保護体制が構築・運用されているかを第三者機関が評価する制度」です。

ISMSは個人情報を含む情報資産全体を対象にしているのに対し、Pマークは個人情報に特化していることが主な違いです。

細かい点では、ISMS認証が組織内の一部に範囲を限定できるのに対し、Pマークでは対象が法人単位での適用となることや、国内規格であること、有効期間の違い(Pマークは2年、ISMS認証は3年)などいくつか違いがあります。

特に優劣があるわけではなく、どちらも組織の情報資産を管理するための組織の仕組みについて評価するため、準備のために実施する内容などは大きく変わりません。

ただし、組織内の適用範囲や対象となる情報資産が異なるため、その作業ボリュームなどはケースごとに異なります。

基本的には、管理すべき主な情報に個人情報が多い場合はプライバシーマーク、個人情報はそれほど多くなく、社外との機密情報のやり取りが多い場合はISMSの取得を考えるとよいでしょう。

ISMSの取得方法

ISMS認証を取得するには、主に以下のようなフローがあります。

ステップ①: ISMS認証取得に向けた計画の策定

ISMS認証取得に向けて計画を策定します。

ISMS取得支援事業者や外部のコンサルタントには、この段階から入ってもらうのが一般的です。

ステップ②:計画の実施(ISMSの構築・整備)

ステップ①で立てた計画を実施し、組織のISMSを構築・整備します。

組織範囲や適用規模によっては年単位の時間が必要になることもあります。

ステップ③:内部監査・改善

ステップ②ができたところで、事前に定めた担当者による内部監査を実施します。

内部監査終了後、経営者に報告を行って、改善のための指導を行います。

ステップ④:認証機関への申請

ステップ③まで終わり、ISMS認証の準備ができたら認証機関へ申請します。

認証機関は、認定機関であるISMS認定センターによって認定された企業や機関です。

ステップ⑤:認証機関による審査(1次・2次)

申請が受理されると、認証機関による審査が2回に分けて行われます。

認証機関によって進め方は異なります。

ステップ⑥:認証登録

審査にパスすると、無事に認証され、ISMS-ACのホームページでも公開されます。

認証後も更新に備えることが大切

審査を通っても、年に1回以上の中間審査(サーベイランス審査)、3年ごとに更新のための再認証審査が実施されます。

継続してISMSが適切に機能するよう、認証後も監査や改善、教育などを実施していくことが必要です。

ISMS取得支援事業者の選定ポイント

ISMS認証における要求事項は抽象的な表現になっているものが多く、内容の理解がずれていた場合には審査にパスすることは当然できません。

社内人材だけで認証に向けた準備をせず、できるだけ専門家に協力してもらう方が審査に通りやすくなります。

ISMSの取得支援を専門とする業者やコンサルタントに入ってもらうことで、計画作りやリスクアセスメントなどを計画的に、効率良く進めることが見込めます。

ただし、業者によって対応範囲や費用はさまざまです。

業者を選ぶ際は、次の点に注意して選びましょう。

対応範囲・訪問の有無

まず最も重要なのは、「何をサポートしてくれるか」という対応の範囲です。

審査の際に認証機関に提出が必要となる規程類や文書の説明とテンプレートの提供を行うだけの業者もありますし、プロジェクトの進め方やアウトプットについて助言をくれる業者、すべての段階を一緒に手伝ってくれる業者などさまざまです。

また、同じような対応範囲でも、契約期間中の訪問回数が業者によって異なります。

精通した従業員がいない場合は、できるだけ対応範囲が広く、訪問回数も多い業者が望ましいです。

ただし、その場合はそれだけコストも上がりますので注意が必要です。

実績のある業者を選ぶ

ISMSは規格に沿った審査が行われますが、その審査内容は認証機関によってやや違いがあります。

そのため、ISMSの認証取得に多く関わった実績がある業者を選ぶことで、過去の実績から的確な助言が期待できます。

ISMS取得にかかる期間と費用

ISMS認証の取得において、期間や費用が気になるという経営者や担当者も多いのではないでしょうか。

一概に述べることはできませんが、目安として以下を意識しておくとよいでしょう。

ISMS取得にかかる期間

ISMS取得までの期間は、計画段階で組織のISMSがどの程度できあがっているか、また対象とする情報資産のボリュームなどによって大きく変わってきます。

場合によっては、申請までに1年以上の期間を要することもあるでしょう。

基本的には、どんなに早いケースでも準備からISMS認証の取得までは半年は必要です。

申請を行った後も、審査などで認証までは最短でも3~4カ月が必要になります。

準備段階からはかなりの期間が必要になるという認識で進めましょう。

費用について

ISMSの費用は、会社規模、対象とする情報資産などさまざまな要素で変動します。

基本的には、以下の費用を考えておくとよいでしょう。

審査費用(必須)

審査費用は、審査機関によって費用が異なり、また投入される審査員数や日数、事業所数などによっても違ってきます。

比較的規模の小さな企業なら数十万円~百万円、規模の大きな企業なら数百万円は見ておいた方がよいでしょう。

支援業者費用(ほぼ必須)

外部の専門家の支援を受ける場合、数十万円~数百万円が必要になります。

どの範囲の業務を依頼するか、どの程度訪問が必要かといった要件で費用が変わってきますので、業者とよく相談しましょう。

あまり切り詰めすぎると、審査にパスできなくなる可能性があるため、しっかりと予算を確保することが大切です。

その他(状況による)

ISMSを構築する過程で、鍵付きのキャビネットの購入や入室管理システムの導入、セキュリティ強化のためのシステムの導入などが必要になることもあります。

よほどの不備がなければ、備品やシステムの購入が必要になることは稀です。

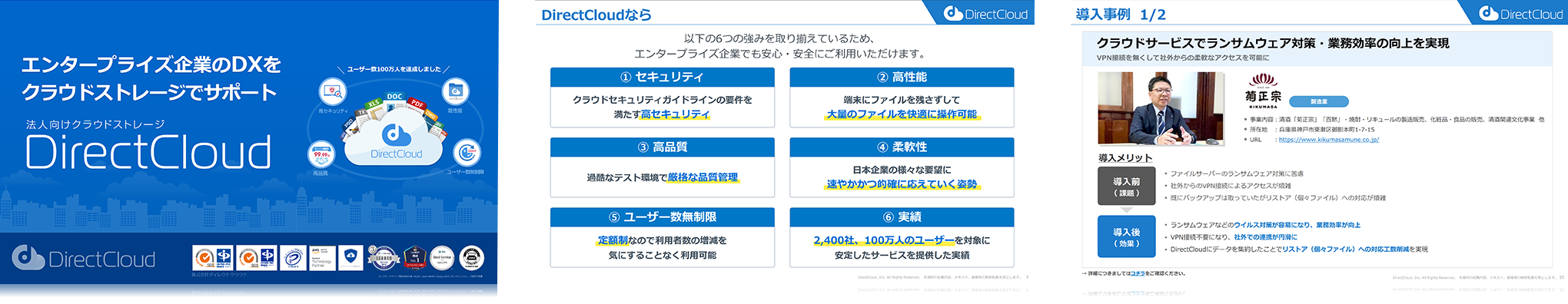

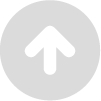

また、データの保管場所としてDirectCloudを選択することで、外部・内部含めた機密情報を含むドキュメントのセキュリティ対策を講じることができ、管理者によるログの追跡による内部不正の監視、また第三者への情報漏洩を防ぐIRM暗号化(DirectCloud-SHIELD IRM)に対応しています。

これによりISMSの求める運用条件を満たすことが可能です。

ISMS取得後の運用

ISMSは継続的改善が要求されるため、「取得して終わり」ではなく、運用をしながらより強固なセキュリティ体制を作っていくことが求められます。

認証を取得することに躍起になり、認証取得後にモチベーションが下がってしまうことがないよう注意しましょう。

もし、ISMS認証取得後に運用がうまくいかない場合は、ISMSの運用支援を行っているコンサルタントなどに相談してみる方法もあります。

組織の負担になっている箇所を発見・改善し、中間審査や再認証審査にも対応できるように整備を進めやすくなるでしょう。

まとめ

ISMSは組織の情報セキュリティマネジメントシステムを意味し、ISMS認証は組織的なセキュリティ体制の仕組みを第三者が評価した認証規格です。

ISMS認証の取得により、組織のセキュリティレベルの向上や企業のイメージアップ、取引先からの信頼獲得などのメリットが期待できます。

弊社の提供する法人向けクラウドストレージDirectCloudは、ID・パスワードに頼らないセキュアな認証方法を採用し、データをAWS東京リージョンのサーバー(EC2) 3つに分散保存しているので、99.95%のサーバー稼働率で高い可用性を提供しています。

また、ユーザーごとに7種類のアクセスレベルを設定することができるため、企業のセキュリティポリシーに基づいた運用が可能です。

企業のISMSの構築や強化にDirectCloudをぜひお役立てください。