企業の合併・買収(M&A)時には、売り手・買い手のそれぞれが相手方企業の経営状況を含むIM(Information Memorandum)などの機密文書を確認するため、情報持ち出し管理を行うために利用される「データルーム」という物理的な部屋でデューデリジェンスに関する業務が行われてきました。

データルームは入退出管理・文書の施錠管理などに対応しているものの、データルームが存在する場所への移動が必要なため、そこまでの移動時間が発生し、また紙の資料などを中心とした情報共有などから取引プロセスの全体的な遅れが発生していました。

新型コロナウイルス感染拡大以降、場所を問わない働き方が進められている中、現在は場所にとらわれずにデューデリジェンスを実施可能な仮想データルーム(Virtual Data Room:VDR)の利用が増加しつつあります。

そこで、このコラムではデータルームの特徴やデータルームで行われるデューデリジェンスの内容のみでなく、VDRに求められる機能、高額な費用が必要となるVDRを導入できない企業でも厳格な情報持ち出し管理が可能なクラウドストレージの紹介を含め、詳しく説明します。

1. データルーム(Data Room)とは

データルームとは、M&Aにおける機密文書保管を行うための特別な部屋のことを指します。

用途としては、主にデューデリジェンスに関する業務すべてで活用されています。

それ以外では、例えば医療・製薬関連での治験データおよび知的財産に関する資料(研究資料・特許技術関連資料・新薬のライセンスなど)の共有、法務関連では裁判資料の共有、建設関連での図面・設計データ共有、行政の開示資料閲覧など機密情報の共有に利用されています。

データルームを使用する際には、部屋の施錠だけでなく、入退出の履歴・文書保管場所の施錠など厳格な管理がされています。

デューデリジェンスとは

デューデリジェンスとは、M&Aを進める企業同士が財務諸表などの機密情報を元に、買収監査・適正評価手続き・譲渡対象となる企業についての調査手続きのことを指します。

デューデリジェンスは、M&A時の実務を進めていく内に作り上げられたもので、法令で定められたものではありません。

調査対象としては、事業内容・経営状況だけではなく、法務・人事、また業務で利用しているITシステムなどを含めて評価します。

ここで買収の判断が正しいかどうかを見極めるため、データルームに保存された資料を確認します。

デューデリジェンスで確認される項目

デューデリジェンスでは、買収対象の事業内容・経営状況・財務状況といった現在の経営状況と市場動向と関連したこれからの成長性が判断されます。

具体的には、M&Aをすることでの経営効率の向上、M&A実施による獲得目標の確認が行われます。

確認される項目としては、以下のものが考えられます。

- ● リスクのチェック(訴訟・紛争が発生している、もしくは潜在的な訴訟・紛争リスクの有無など)

- ● 対外的なリスク(取引先・顧客からのクレームの急激な増加、チェンジオブコントロール条項※ など)

- ● 組織内部でのリスク(従業員への残業代未払い、コンプライアンス違反確認、就業規則の適法性など)

- ● 財務関連のリスクチェック(借入概要・担保の状況など)

-

※ COC(チェンジオブコントロール)条項

商取引に関わる契約書に記載された、M&A時に会社経営陣変更に伴う取引先(銀行含む)への対応内容(特定取引先に対して、不利な条件が記載されていないか)

これらの内容を確認したうえで、PMI※ がスムーズに行えると判断した場合に、M&Aが進められます。

※ PMI(Post Merger Integration)

M&A後の統合効果を最大化し企業価値を向上させるためのプロセスで、経営統合・業務統合・意識統合の3段階で進めてられる。

2. 近年導入企業が増加している仮想データルーム(Virtual Data Room:VDR)

データルームは、場所が固定されているがために移動時間の発生し、また物理的な紙の資料などを中心とした情報共有などから、取引プロセスの全体的な遅れの原因となっていました。

新型コロナウイルス感染拡大以降、場所を問わない働き方が進められている中、場所を問わないデータルームの活用が求められたことから、仮想データルーム(VDR)の需要が高まりました。

しかし、VDRを使うことで、場所を問わずに安全な情報共有ができるため、例えば海外企業が工場視察の際にわざわざ移動しなくても動画で共有といった運用も可能となり、オフライン下で行われていた時に比べて業務進行の速度が大幅に加速しました。

また、銀行の貸金庫のように長期間機密文書を安全に保管できる特性から、特許など知的財産の管理、これらの移転にもVDRは有効活用されています。

なお、IMARC Groupの仮想データルーム市場レポートによると、VDR市場規模は25億ドル(2023年)、2024年~2032年では12%成長率となっており、予測では2032年までに72億ドル(米ドル)を達成する見込みとされています。

仮想データルームの特徴

VDRの主な特徴としては、物理的なデータルームを上回る厳格なユーザー単位でのアクセス権、アクセスレベルを管理することができます。

アクセスレベルが「閲覧不可」に設定されていれば、機密ファイルなどを閲覧できないように設定したり、アクセス権のあるフォルダでも一定時間の経過で自動タイムアウトするなどの運用を実施することができます。

仮想データルームの課題点

VDRを活用することで、強固なセキュリティを実装したうえで機密文書の保管が可能ですが、VDRの利用には一定の課題もあります。

例えば、日本ではM&Aの文化が欧米諸国ほど根付いていないため、VDRの認知度が低く、国産のVDRソリューションも選択肢が少ないという点があります。

VDRは、欧米でのビジネス文化で生まれたソリューションのため、現状外国産のVDRソリューションは豊富に存在しますが、日本のビジネスシーンには最適化されているとは限りません。

また、VDRそのものの導入費用が高くなる傾向にあります。

さらには、デューデリジェンスに関わる業務をクラウド上で行うため、機密文書の電子化が必須となります。

もし、機密文書を紙媒体で保管している場合は、文書の電子化対応が必要になるため、安易にVDRを導入できないという課題もあります。

3. VDRに匹敵するセキュアなワークスペースを提供するクラウドストレージサービス

VDRは、セキュアな情報共有ができるものの、中小企業には運用面・費用面で導入のハードルが高いソリューションといえます。

一部のクラウドストレージでは、VDRソリューションと連携することで要件を満たしているが、中小企業での導入に関してはコスト面で現実的ではないと考えられます。

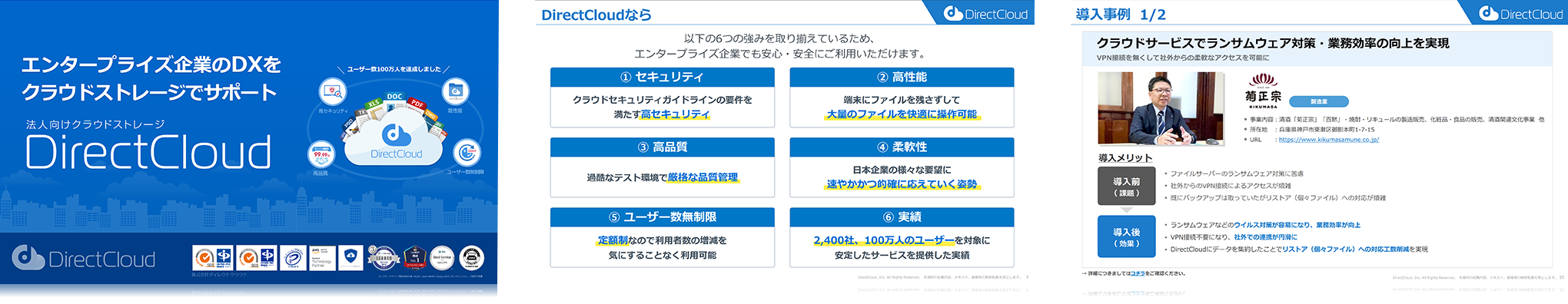

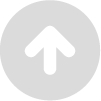

しかし、弊社が提供する法人向けクラウドストレージ「DirectCloud」であれば、クラウドストレージの利便性と機密文書を外に持ち出させない強固なセキュリティ機能、アクセス権管理の実装が可能になります。

厳格なアクセス権管理・ログ管理を含むセキュリティを実現

DirectCloudのユーザーのアクセス権管理設定は、ユーザー単位・グループ単位で設定することができます。

また、アクセス権があるフォルダに対しても、7段階のアクセスレベルで操作を制限することができます。

これにより、例えばファイルの編集・アップロードはできるが、ダウンロードはできない、といった企業のビジネスモデルに応じた柔軟な操作制限を実現できます。

そして、操作ログの取得に関しても、ユーザー・管理者を合わせて業界トップクラスの250種類以上ものログを取得できます。

さらに、情報を外部に転送する場合に細やかな操作制限や透かし文字の表示、遠隔でのファイル削除が可能な「DirectCloud-SHIELD IRM」や、クラウドストレージ(DLPエリア)からファイルを外に持ち出させない「DirectCloud-SHIELD DLP」などの、より厳格な持ち出し制限ができるオプションも用意しています。

強固なセキュリティを施しつつ、機密文書の管理を円滑に行うことが可能になります。

4. まとめ | DirectCloudでファイルストレージの優れたUIと機密情報を持ち出させない高い機密性を実現

VDRの高い機密性は魅力的ではありますが、DirectCloudであれば、コスト面でのハードルが高い企業でも、全社的に導入することが可能です。

前述しましたがDirectCloudであれば、機密文書の印刷やスクリーンショット禁止を含むファイルの持ち出し制限、文書への透かし(ウォーターマーク)の追加、250種類以上の操作ログ管理など、VDRソリューションに引けを取らない厳格な管理が可能です。

また、VDRと同じくファイルへのコメント機能も実装しているため、情報更新のリクエストなどもクラウド上でセキュアに対応できます。

これに加えて、情報システム部がない企業でも運用が可能な使いやすい管理ページと、ファイルのライフサイクル管理を重視した文書管理で長期間の運用も安心して行っていただけます。

ストレージの階層化にも対応しているため、ファイル保存時に関わるストレージ容量の課題やコスト削減も可能で、BCP対策にも有効なクラウドストレージサービスとなっています。

ぜひ以下の資料にて、詳細な機能をご確認ください。