【DX推進の教科書つくりました!】DXの意味と推進していく上でのポイント

IT技術の発展によって、日常の様々なシーンでデジタル化が進んでいます。

そんな中、「デジタルトランスフォーメーション(DX)」という言葉を耳にする機会が増えたと感じている方も多いかと思います。

言葉の響きから、「なんとなくITやデジタル化に関すること」という認識はあるかもしれませんが、その意味を正確に説明できる方は少ないのではないでしょうか。

DXとは、IT技術を使って仕事や日常生活を改革するという考え方のことを指します。

近年では、このDXなしに事業を継続していくのは難しくなるとも言われています。

今回は、DXという言葉の意味と共に取り組むべき理由を述べたうえで、具体的な取り組み方法を解説します。

目次

目次- 1. DXの意味とは

- 2. IT化・デジタル化とDXの違い

- 3. DXが推進される背景

- 4. DX推進に今取り組むべき理由

- 5. DX推進の取り組むべき内容

- 6. DXを推進していくうえでの課題

- 7. DX推進で生じる課題の解決策

- 8. クラウドストレージへの移行がDX推進の鍵となる

- 9. まとめ|DXの推進は法人向けクラウドストレージ「DirectCloud」

DXの意味とは

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でよりよくさせる」という考え方のことです。

もう少し具体的にすると、「企業がAI、IoT、ビッグデータなどのデジタル技術を用いて、業務フローの改善や新たなビジネスモデルの創出だけでなく、レガシーシステムからの脱却や企業風土の変革を実現させること」を意味しています。

企業にとってはビジネス環境の変化が著しい時代の中で、市場における競合優位性を維持・向上していくためにも、重要な取り組みとなっています。

DXの由来

そもそも「DX」という概念は、2004年にスウェーデンのエリック・ストルターマン教授によって提唱され、それから約20年が経ちましたが、現在の社会は概ね彼が提唱した通りになっています。

例えば、キャッシュレス決済の普及で現金を持ち歩かない人が増えたり、IoTによって外から洗濯機やロボット掃除機を操作することができたり、IT技術の発展によって人々の生活は大きく変化しました。

また、デジタルトランスフォーメーションは「DX」と略されます。

英語表記の「Digital Transformation」を単純に略すと「DT」となりますが、英語圏では「Trans」を「X」と表すことが多いため、「DX」と略されるのが一般的です。

IT化・デジタル化とDXの違い

DXと混同されがちな言葉に「IT化」「デジタル化」がありますが、これらは似ているようで実は全くの別物です。

ここでは、それぞれの意味を解説しておりますので、概念ごとの意味を正しく理解しまししょう。

IT化とは?

IT化とは、インターネットやデジタルテクノロジーを用いて「既存業務の効率化や生産性向上を図る」といったことを表す際に使われる概念です。

DXが社会や組織、業務全体を変革していくことを目的としているのに対し、IT化はDXを推進するための1つの手段に過ぎないのです。

デジタル化とは?

デジタル化は、正確には「デジタイゼーション(Digitization)」「デジタライゼーション(Dizitalization)」の2つの概念に分けられています。

デジタイゼーションは、「これまでアナログであった一部の業務をデジタル化して業務の効率化を図ること」を意味しています。

例えば、書類の電子化(ペーパーレス化)やweb会議の実施などが挙げられます。

次に、デジタライゼーションは、デジタイゼーションのように業務の一部のみでなく、業務フローの全体や取引先をも交えた広範囲でのデジタル化を指します。

一方でDXは「IT技術によって生活や仕事を改革する」という意味で使われる言葉です。

変換や変形という意味の「Transformation」という単語が表す通り、働き方や業務そのものを大きく変革することをいいます。

DXにおいてIT技術を取り入れることはあくまで手段であり、ビジネスにおけるDXの目的は会社規模の事業改革という大規模なものです。

「DXを実現するための手段のひとつがデジタル化」と捉えておくとよいでしょう。

DXが推進される背景

DXの意味を把握いただいたところで、ここではまずDXが求められる背景について解説します。

背景①:IT技術の進化

DXが推進される背景として、IT技術が日々進化しているという点が挙げられます。

ネットワーク通信の高速化やAIによるビッグデータの解析など、進化を続けるIT技術をビジネスに柔軟に取り入れられるかどうかは、企業の競争力に直結する時代になっています。

従来のやり方に固執していると競合他社や顧客の変化に取り残され、ビジネスチャンスの損失を招くことになりかねません。

常に変化していく環境に適応するため、事業モデルや組織運営といったレベルでの改革が求められているのです。

背景②:消費行動の変化

現在の社会では、いわゆる「モノ消費からコト消費への移行」といわれるように、消費者の多くが商品やサービスを買うことそのものよりも、買うことで得られる体験をより重視するようになってきています。

そのため企業は、魅力的な体験や新しい価値観を与えられるような商品やサービスを提供しなければなりません。

背景③:進んだ法整備

日本でDXの導入が進められている背景には、デジタル化やDXを後押しするための法整備が進められていることも挙げられます。

紙での保存が義務付けられていた文書のデータ化を容認するe-文書法や、税に関する書類や帳簿のデータ化を容認する電子帳簿保存法、紙文書のスキャナ保存を容認したスキャナ保存制度など、様々な規制緩和が行われています。

また、Web上で申請が行える「IT導入補助金」や行政手続きにおける押印廃止の要請など、国が主体となる取り組みが進められている点も、企業のDX推進を後押ししています。

このように、IT技術の発展によって日々変化する市場に対応するため、企業は積極的にDXを取り入れるべき局面に入っています。

このような背景を受け、以下では企業がDXに取り組むべき理由をお話しします。

DX推進に今取り組むべき理由

理由①:業務効率化や生産性の向上

IT技術を業務に適切に取り入れることで、業務効率や生産性の向上が期待できます。

人が手作業で行っていた作業を自動化する、クラウドストレージを使って外出先からでも業務資料にアクセスできるようにするなど、まずは小規模なデジタル化(デジタイゼーション)から始めるだけでも、業務効率が上がったことを肌で感じられます。

また、DXによって働き方を大きく変えることで、コスト削減や人材確保につなげることも可能です。

理由②:柔軟なビジネス展開

高性能なスマートフォンや高速通信回線などの普及によって、消費者を取り巻く環境は大きく変化しています。

1人1台以上のデバイスを持っていることが当たり前の時代となり、あらゆる消費行動についての大量のデータが日々蓄積されています。

そのため、AIによるビッグデータの解析や、柔軟な開発が可能なシステム構成などの取り組みが重要になっています。

理由③:BCP(事業継続計画)の充実

地震や台風などの自然災害が多い日本において、BCP(事業継続計画)を充実させておくことは非常に重要です。

「オフィスにいなければ仕事ができない」という環境が当たり前では、災害などで出社が困難になるとたちまち業務がストップしてしまいます。

新型コロナウイルスの流行でテレワークが推奨されたときも、すぐに対応できた企業とそうでない企業では事業に与える影響に大きな差が出ました。

もちろん、業種によってDXを取り入れられる規模や影響範囲は異なるため、すぐに導入するのは難しいというケースも多いでしょう。

しかし、予想外の事態に備え、できるところからデジタル化を進めてDXを推進していくことは大切です。

理由④:ビジネスチャンスの喪失

DXを推進しないことでビジネスチャンスの喪失を招くという点も、デメリットです。

先述の通り、消費者を取り巻くIT環境は日々進化しています。

そのため、環境に適応して柔軟にビジネス展開できる企業のほうが、そうでない企業よりも消費者に選ばれることは自然なことでしょう。

市場での競争力を維持するためにも、DXは不可欠な時代になっているといえます。

DX推進の取り組むべき内容

それでは具体的にDXを推進していくにあたって、まずは何に取り組めばよいのか、疑問を抱いているのではないでしょうか。

ここでは代表的なものをご紹介します。

コミュニケーション手段をいくつか用意する

社内や社外とのコミュニケーション方法をいくつか用意しておくことは重要な課題です。

生産性向上のためには社員同士や社外の関係者と密接かつ質の高いコミュニケーションをとる必要があります。

DXでチャット・Webミーティングツールといった複数のコミュニケーション方法を用意し、デジタルによって記録やデータを管理しやすくすることが欠かせません。

相手が希望するコミュニケーション方法に合わせるためにも、複数のやり方に対応できるようにしておくことは大切です。

進捗管理を可視化する

新型コロナでテレワークが広がるのに伴い、離れているメンバー同士が、双方の成果物や進捗状況を共有・管理する必要性が生じています。

DXを推進する際は、ツールやシステムを活用し、誰が何の仕事に取り組んでおり、その進捗がどのような状況なのかを可視化する工夫が必要です。

そうすることで業務状況の管理が容易になります。

業務を効率化・自動化する

働き方改革を推進するためには、従来は人が行なっていた業務を、デジタル技術を活用することで効率化を図ったり、自動化する取り組みも重要です。

RPAなどの普及で、従来は人が行なっていた作業を自動化する方法は増えつつあります。

DX推進の際は、デジタル化が可能な業務を洗い出し、可能なものは積極的に効率化・自動化することが大切です。

マネジメントをデジタル化する

マネジメントにもツールやシステムを取り入れる必要があります。

例えば、リモート環境では社員の正確な勤務時間を把握することが難しくなるため、勤怠管理ツールなどを用いることで過労を防止するような対策が必要です。

また、マネージャーもテレワークで作業することに備えて、人事情報をデジタル化して一元管理する取り組みも課題になるでしょう。

情報管理・情報共有をデジタル化する

情報管理や情報共有をデジタル化することも重要な課題です。

DXを推進する場合、情報をオンラインで管理・共有する機会が増えるのは間違いありません。

それに備えて、簡単かつスピーディに情報をやりとりできる仕組みを構築する必要があります。

特に近年はクラウドストレージも普及しており、こういったサービスを利用することも効果的です。

セキュリティを確保する

デジタル化を推進する際は、セキュリティを確保する取り組みも欠かせません。

情報のデジタル化には便利さもある反面、サーバーが損壊したり、不正アクセスが発生したりすると情報の書き換え・消失・流出といったトラブルにつながるリスクがあります

DXでは効率を求めるだけでなく、安全への取り組みも不可欠です。

DXを推進していくうえでのよくある課題

DX推進が重要なのは確かです。

しかしながら、独立行政法人情報処理推進機構社会基盤センターの「DX推進指標 自己診断結果 分析レポート」では、大企業・中堅企業の多くがDX推進について、未着手(レベル0)または部門単位での試行・実施(レベル1)に留まっていることが浮き彫りになっています。

それはなぜなのでしょうか。

ここでは日本企業がDXを推進するうえで、直面している課題と解決するための手順について考えていきます。

まずは課題から見ていきましょう。

課題①:既存システムの肥大化・複雑化

多くの日本企業では、既存のITシステムがすでに導入から十数年経っており、老朽化することでいわゆる「レガシー化」しつつあります。

また、過度なITシステムのカスタマイズ、既存システムの拡張をし続けた結果、システムそのものが肥大化・複雑化しているケースが多く見られます。

既存システムの構築に関わっていた担当者が退職しているというケースもあります。

そして、ベンダー企業にシステムの構築や運用を一任している企業が多く、こうした場合システムの全容について企業内で把握できる人材が限られます。

それにより「ブラックボックス化」してしまい、刷新に支障をきたす恐れがあります。

既存のシステムが企業にとって最適化されているのは事実です。

しかしながら既存システムをいつまでも使い続けられるわけではありません。

属人化、過剰な最適化によって、近い将来維持そのものが困難になることが予測されます。

課題②:投資費用の不足

経済産業省の「DXレポート ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開」によれば、日本企業においてIT関連費用のおよそ80%が既存のシステムの維持・運営に割り当てられています。

このように多くの日本企業では、既存システムの運用・維持の費用がかさみ、大きな負担となっています。

一方でDXを後押しするような、新たなデジタル技術やツールを導入するための戦略的投資がなかなか行われていないのが現状です。

課題③:IT人材の不足

DXを進めるうえで大切なのは、担い手となるIT人材の確保と教育です。

しかし日本企業の多くは、システムの運用・維持について、ベンダー企業に一任していることが多く、そもそも自社内ではIT人材が不足しています。

一方でベンダー企業にとっても、働き手不足の影響でIT人材の不足は慢性的な課題となっています。

また、IT人材が確保できていたとしても、先ほどの費用面で起きている課題と同じように、既存のシステムの維持・運用のために多くの人材が割かれています。

そのため、戦略的な人材投資や教育ができていないケースが多いのです。

課題④:DXへの認識不足

DXは先ほど紹介したように、「ビジネスモデルや組織全体をアップデートすること」が求められています。

そのため末端のツールを導入するような、これまでのIT化とは様相が異なります。

従来のあり方や方法に依存してしまうと、DXの効果を十分に発揮できない可能性があります。

DXを効果的に推し進めるためには、経営的観点から今後の事業をどのように行うべきかといった視点に立ち、組織改編や企業風土の刷新といった大きな変革が求められます。

それではこれらの課題を解決するためには、どのような手順で進めていけばよいのでしょうか。

DX推進で生じる課題の解決策

手順①:ビジョン・戦略を固める

まずは、経営トップを巻き込んだうえで、組織の理想の姿をイメージし、ビジョンを固めることが大切です。

DXは単なる業務改善ではなく、組織構造や業務方法を抜本的に改革することを意味しています。

そのためには裁量権の大きい経営層を引き入れ、社内でDXを推進するための戦略も立てる必要があるのです。

手順②:DXのための予算を確保

DXを進めるためには、当然ながら資金が必要です。

経営的な視点に立ち、既存システムの維持・保守のためだけでなく、DXを推し進めるための新たな予算を策定し、抜本的な対策を取ることが必要です。

手順③:体制を構築する

予算に基づき体制を構築します。

DXの実現には大掛かりな作業を伴うため、基本的に社内SEや担当部長などが片手間に行なって成功するものではありません。

ITに知見がある人物や業務改革の推進力がある人物を選び、専属チームを構築する必要があります。

そのため、各部門でデータや技術を活用できる人材を育てていくことが大切です。

データ利活用のスキルを持ち、事業を牽引できるデータサイエンティストなどを積極的に登用し、ビジネスの変革を起こしていくことが求められます。

手順④:現状分析をする

社内のIT資産を見直すための評価・分析を行って、技術的負債(過剰な運用・保守コストを生んでいるシステム)の低減を進めていきます。

DXでは、企業の保有するデータをリアルタイムに活用できることや、部門・企業を超えてデータ全体の最適な活用が求められるため、必要になるデータ基盤・ITシステム構築のための要件を整理します。

その後、競争力への影響が大きい部分と小さい部分を分け、社内リソースの割り振りやDX推進の優先順位を検討します。

また、システム刷新の際、ブラックボックス化により移行作業に支障をきたさぬよう、普段からシステムを可視化しておくことで再びレガシー化するリスクを避けることも必要です。

手順⑤:システム・ツールを選定する

現状分析によって、特にデジタル化を進めるべき対象が絞り込まれたら、それに最適なシステムやツールを選定します。

DXに取り組む際の動機も課題も会社によって異なり、どの会社にとってもベストとなる全てを網羅した完璧なものはありません。

例えば営業・マーケティング領域を強化したいならCRM/SFAツールが適していますが、ファイル共有を効率化・高セキュリティ化したいならクラウドストレージが最適です。

あくまでも自社の課題に沿ったシステムやツールを検討するようにしましょう。

DXを進めるうえでは正しい手順はもちろんのこと、下記のポイントも押さえておくことをおすすめします。

段階的なクラウド移行

クラウドサービスのメリットは、保守運用を外部に任せられるところです。

低コストで利用開始できるものも多く、自社システムからクラウドへの移行をサポートしてくれるサービスなどもあります。

クラウドサービスで不安視されがちなセキュリティに関しても、高度なセキュリティ対策が施されたサービスもあるため安心です。

また、いきなりすべてのシステムをクラウドに切り替えるのは不可能なケースも多いでしょう。

その場合は、まずはファイルサーバーをクラウドストレージに移行するなど、スモールスタートでも構いません。

クラウドストレージの導入だけでも、自宅や外出先からでも業務資料にアクセスできるようになるため、テレワークの推進や営業職の業務効率化などに十分な効果が期待できます。

開発などを行いたい場合はIaaSを活用

システムに独自のカスタマイズが必要な場合は、IaaSを利用するという方法もあります。

IaaSとは、「サーバーやネットワークなどのインフラ環境をクラウドで提供するサービス」で、クラウド上の高性能のインフラを使って自社開発を行うことが可能です。

インフラの保守はサービス提供企業に任せられるため、自社で管理する手間や費用が減るという大きなメリットがあります。

クラウドで利用できるAI

DXや業務改革といったテーマには欠かせないAIも、クラウドサービスで提供されているものがあります。

音声認識や画像分析など、事前トレーニング済みのAIをクラウドで利用することができるのです。

AIによる会話技術を提供するチャットボットでは、従来は人と人とのやりとりが主流だった「接客」という仕事を機械がこなしています。

チャットボットの導入によって、コールセンターの業務効率化や離職率の低下を実現している例もあります。

手順⑥:業務のデジタル化を行う

DX推進の計画がまとまったら、いよいよ移行開始です。

DXの実行段階では、機能の実装・システムの切り替えといった技術的な作業だけでなく、ツールを実際に使う一般社員への周知・教育も必要です。

混乱が起こらないように準備を万端にしておくのに加えて、問い合わせやトラブル対応の窓口も設置しておきましょう。

クラウドストレージへの移行がDX推進の鍵となる

前述のように、DXを推進する際には、クラウドストレージへの移行もポイントになります。

ここでは、クラウドストレージに移行することでなぜDXが推進されるのか、その理由にフォーカスして解説していきます。

円滑な情報共有を実現するため

まず初めにクラウドを導入する目的には、社内の情報共有をスムーズにする狙いがあります。

クラウドサービスの最も大きな特徴は、インターネットがあればいつでも必要な情報にアクセスできるという点です。

つまり、従業員がどこにいても活発に情報共有する環境を整えられます。

また、これまではメールで共有していたものも、容量問わずクラウドストレージ内で共有が完結します。

DX成功には、全社横断的なデータの活用が不可欠なため、情報共有をスムーズにするクラウドが必要なのです。

競争優位性を高めるため

クラウドは、基本的には安価な導入費用と利用料金のみで使い続けられ、維持管理も提供者側に任せられます。

つまり、自社サーバーで必要な人件費やメンテナンス費用といった運用コストが不要になります。

そのため、これまで対応していた社内ファイルサーバーの管理やセキュリティ対策などにかかっていた工数を削減できるため、本来の業務にリソースを割くことが可能になります。

したがって、DXの最終目的である「競争優位の確立」に必要なコストを捻出できることから、DXの推進にはクラウドが大いに役立つでしょう。

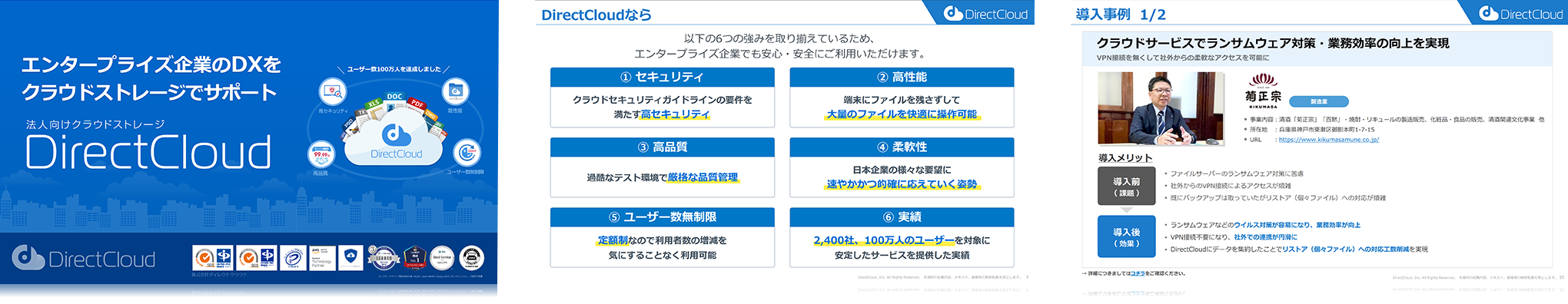

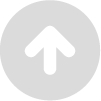

まとめ|DXの推進は法人向けクラウドストレージ「DirectCloud」

ここまで、DXが必要とされている背景や課題、クラウド化でDXが推進される理由について解説してきました。

クラウドストレージにも様々な種類がありますが、弊社が提供する法人向けクラウドストレージ「DirectCloud」には、企業のDXを推進するために以下のような機能を備えています。

- ・Salesforce連携

- ・DirectCloud AI

- ・DirectCloud API

クラウドへの全面移行はすぐには困難な場合もありますが、API連携を行うことで社内システムとの連携が可能で、社内システムを使いながらクラウドの利用もできるため、利便性向上が望めます。

また、「DirectCloud AI」機能を用いることで、DirectCloud 内に保存されているドキュメントの内容をAIが解析することができ、問い合わせ対応の省力化やコスト削減を実現します。

そして、これに留まらず、データ活用を最大化するための機能として、以下の機能も取り揃えています。

- ・DirectCloud 監査

- ・114種類の管理者操作ログを取得

- ・DirectCloud-SHIELD IRM/DLP

これらの機能を活用することで、データの統制(ガバナンス)が確保でき、これまで以上のデータ活用・DX推進に寄与します。

詳しくは以下のサービス説明書にDirectCloudの概要や各機能の詳細についてまとめておりますので、ぜひご参照ください。