生成AIの利用を一部の部署や業務で利用する企業が増えています。しかし、従業員全員が生成AIを活用するためのインフラを整えられている企業は、まだまだ少ないのが現状です。

この要因の一つとして、業務で利用するには生成AIが学習している知識だけでは情報が足りず、利用する人や部署が限られてしまうことが挙げられます。業務効率化、生産性向上を全社で行うにはどうしていけば良いでしょうか?

これを解決する技術として、RAG(ラグ)というものがあります。

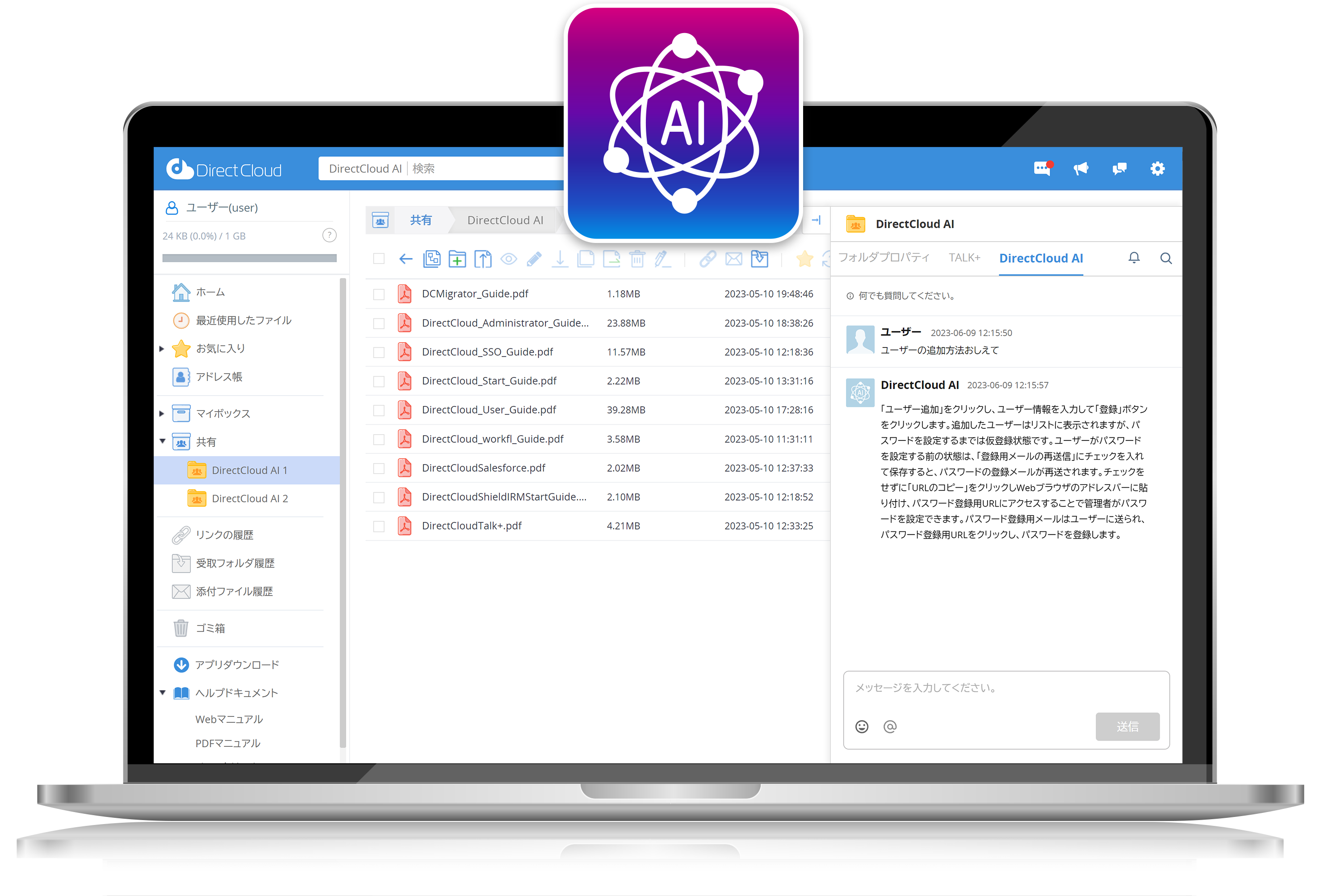

最近では、インターネット情報を都度検索しに行ったり、アップロードしたファイルから情報を取得できる生成AIサービスもあります。このコラムでは、RAG対応のセキュアな企業向け生成AIサービス「DirectCloud AI」を用いて、実践的なプロンプトテクニックを解説していきます。全社での業務効率化・生産性向上に踏み出す手助けになれば幸いです。

目次

目次- 1. 生成AIとプロンプトの振り返り

- 2. RAGを活用した生成AIプロンプトテクニック

- 3. DirectCloud AIの導入ステップと社内展開

- 4. まとめ

- ※生成AIを利用するかどうか迷っている方は、コラム「企業内でAI革命を起こすために今すぐ取り組むべきこと」をご覧ください。

- ※「生成AI」や「プロンプト」とは何か。プロンプトの基本的なテクニックを知りたい方は、コラム「生成AIプロンプト入門編 〜はじめてのプロンプト設計で、AIとの対話をもっとスムーズに〜」から先にご覧ください。

1. 生成AIとプロンプトの振り返り

生成AIとは

生成AI(Generative AI)とは、人間のように文章や画像などを自動で作り出す人工知能のことです。たとえば、質問に答えたり、文章を要約したり、イラストを描いたりできます。ChatGPTやCopilotなどが代表例で、入力された言葉(プロンプト)をもとに自然なアウトプットを生成します。専門知識がなくても使えるため、仕事や日常生活のさまざまな場面で活用が広がっています。

プロンプトは“橋渡し役”のようなもの

「プロンプト」は、人間の言葉をAIが理解できるようにする“橋渡し”のような役割も果たします。自然言語で伝えられるとはいえ、人間同士の会話とは少し違い、AIには明確で構造的な指示が必要です。

基本は「1文1指示」。伝えたいことが複数ある場合は、箇条書きで整理するとAIがより正確に理解してくれます。詳細は次の章で解説していきます。

プロンプト4つの要素

下記を意識することで、AIとのコミュニケーションが格段にスムーズになります。

- 1. 目的:何をしてほしいのか

- 2. 対象:誰・何に対してなのか

- 3. 条件:どんな制約やルールがあるのか

- 4. 形式:どんな形で結果を出してほしいのか

プロンプトで使えるワンポイントテクニック

プロンプトの書き方にはいくつかのポイントがあります。これらを組み合わせたプロンプトにすることで、より良い応答が期待できます。

① 役割指定(ロール指定)

② 出力形式を指定

③ 制約条件を追加

④ ステップバイステップ指示

⑤ 例示

⑥ 思考の連鎖を促す

代表的なプロンプトテクニック

| # | プロンプトテクニック名 | 特徴 |

| 1 | Zero-Shot Prompting(ゼロショット) | シンプルで⼿軽。⽂脈や参考情報などは⼀切与えず、端的な質問をする⼿法です。出⼒の精度や⼀貫性は不安定な場合もあります。(使⽤⽅法は次章参照) |

| 2 | RGC Prompting(アールジーシー) | 明確に要素(Role, Result, Goal, Context, Constraint)を⽰し区分けすることで、AIの応答精度を⾼める構造化されたプロンプト⼿法です。出⼒の⼀貫性と品質が向上します。(使⽤⽅法は次章参照) |

| 3 | Goal-Seek Prompting(ゴールシーク) | ⼀度の指⽰でゴールを⽬指さず、AI側から質問をしてもらい、AI⾃らがプロンプトを作成・ブラッシュアップしていく⼿法です。プロンプトに何を与えたら良いか分からない場合に利⽤できる強い味⽅です。(使⽤⽅法は次章参照) |

| 4 | Generated Knowledge Prompting(ジェネレーテッドナレッジ︓知識⽣成) |

AI⾃⾝に必要な知識を⽣成させてから質問に答えさせるプロンプト⼿法です。特に、外部知識が必要な質問や、モデルの内部知識だけでは不⼗分な場合に有効です。

[プロンプトテンプレート]

あなたは質問に答える前に、必要な知識を生成してください。フォーマット:

1. 必要な知識を箇条書きで3〜5個書く 2. その知識を使って質問に答える 質問: {ここに質問を書く} |

| 5 | Chain-of-Thought (CoT) Prompting(チェーンオブソート) |

モデルに「途中の推論過程」を明⽰的に書かせることで、複雑な問題を正確に解くための⼿法です。特に、数学、論理推論、マルチステップの質問に強いです。

[プロンプトテンプレート]

質問に答える前に、ステップごとに推論を説明してください。

最後に「最終的な答えは〇〇です」と書いてください。 質問: {ここに質問を書く} |

| 6 | ReAct Prompting(リアクト) |

ReAct Promptingは「Reasoning(推論)」と「Acting(⾏動)」を組み合わせて、AIに「考えながら⾏動させる」ためのプロンプト設計⼿法です。特に、複雑なタスクや外部ツールの利⽤が必要な場合に有効です。 ただし処理時間やコストが⾼くなる傾向にあります。そのため、シンプルな質問にはオーバースペックになりやすいです。 [プロンプトテンプレート]

あなたは、与えられた質問に答えるために、次のフォーマットで推論と行動を繰り返してください。

フォーマット: Thought: 次に何をすべきか考える Action: 実行するアクション(例: Search[クエリ]) Observation: アクションの結果 …(必要に応じて繰り返す) Final Answer: 最終的な答え 質問: {ここに質問を書く} |

| #1 | |

| プロンプトテクニック名 | |

| Zero-Shot Prompting(ゼロショット) | |

| 特徴 | |

| シンプルで⼿軽。⽂脈や参考情報などは⼀切与えず、端的な質問をする⼿法です。出⼒の精度や⼀貫性は不安定な場合もあります。(使⽤⽅法は次章参照) | |

| #2 | |

| プロンプトテクニック名 | |

| RGC Prompting(アールジーシー) | |

| 特徴 | |

| 明確に要素(Role, Result, Goal, Context, Constraint)を⽰し区分けすることで、AIの応答精度を⾼める構造化されたプロンプト⼿法です。出⼒の⼀貫性と品質が向上します。(使⽤⽅法は次章参照) | |

| #3 | |

| プロンプトテクニック名 | |

| Goal-Seek Prompting(ゴールシーク) | |

| 特徴 | |

| ⼀度の指⽰でゴールを⽬指さず、AI側から質問をしてもらい、AI⾃らがプロンプトを作成・ブラッシュアップしていく⼿法です。 プロンプトに何を与えたら良いか分からない場合に利⽤できる強い味⽅です。(使⽤⽅法は次章参照) | |

| #4 | |

| プロンプトテクニック名 | |

| Generated Knowledge Prompting (ジェネレーテッドナレッジ︓知識⽣成) |

|

| 特徴 | |

|

AI⾃⾝に必要な知識を⽣成させてから質問に答えさせるプロンプト⼿法です。特に、外部知識が必要な質問や、モデルの内部知識だけでは不⼗分な場合に有効です。

[プロンプトテンプレート]

あなたは質問に答える前に、必要な知識を生成してください。

フォーマット: 1. 必要な知識を箇条書きで3〜5個書く 2. その知識を使って質問に答える 質問: {ここに質問を書く} |

|

| #5 | |

| プロンプトテクニック名 | |

| Chain-of-Thought (CoT) Prompting (チェーンオブソート) |

|

| 特徴 | |

|

モデルに「途中の推論過程」を明⽰的に書かせることで、複雑な問題を正確に解くための⼿法です。特に、数学、論理推論、マルチステップの質問に強いです。

[プロンプトテンプレート]

質問に答える前に、ステップごとに推論を説明してください。

最後に「最終的な答えは〇〇です」と書いてください。 質問: {ここに質問を書く} |

|

| #6 | |

| プロンプトテクニック名 | |

| ReAct Prompting(リアクト) | |

| 特徴 | |

|

ReAct Promptingは「Reasoning(推論)」と「Acting(⾏動)」を組み合わせて、AIに「考えながら⾏動させる」ためのプロンプト設計⼿法です。特に、複雑なタスクや外部ツールの利⽤が必要な場合に有効です。 ただし処理時間やコストが⾼くなる傾向にあります。そのため、シンプルな質問にはオーバースペックになりやすいです。 [プロンプトテンプレート]

あなたは、与えられた質問に答えるために、次のフォーマットで推論と行動を繰り返してください。

フォーマット: Thought: 次に何をすべきか考える Action: 実行するアクション(例: Search[クエリ]) Observation: アクションの結果 …(必要に応じて繰り返す) Final Answer: 最終的な答え 質問: {ここに質問を書く} |

|

振り返りはここまで。次の章から、これらプロンプトテクニックを RAG対応のDirectCloud AIを用いて実践していきます。

2. RAGを活用した生成AIプロンプトテクニック

このコラムでは、下記シーンについてのプロンプト例を、DirectCloud AI の GPT-4.1 モデルを用いて実践していきます。

※生成AIの特性上、異なる応答内容や異なる動作をすることがあります。

① 営業からお客様への資料共有ワークフロー改善(Zero-Shot Prompting)

単純な質問・回答だけでなく、次のようなプロンプトの書き方をすると、業務改善する方法まで生成AIは考えてくれます。

追加質問

営業が作成した資料を社外へ共有する際、送信先のミスを防ぐために上長の確認(承認)を取り入れるには、DirectCloudの承認ワークフロー機能を利用する方法が適しています。以下の方法と手順を解説します。

方法:承認ワークフローを利用した共有リンク送信

-

1. 共有リンク作成画面に進む

・ ユーザーページで「共有リンク」作成画面を開きます。

-

2. 送信先や内容を入力

・ 宛先(メールアドレス)、件名、本文など必要事項を入力します。

-

3. メールオプションの選択

・ 「メールオプション」で「承認ワークフロー」を設定します。

・ この設定により、上長(承認者)による承認が必要なフローが作成されます。

-

4. 承認者の設定

・ 承認者(上長)のメールアドレスを指定します。

・ 承認者にURLが送信され、承認後に宛先へ正式な共有リンクが送信されます。

-

5. 送信・承認後の流れ

・ 作成者が送信操作を行うと、まず承認者に確認用の通知が届きます。

・ 承認者が内容を確認し、承認操作を行うと、指定した宛先に正式な共有リンクのメールが送信されます。

-

6. 補足事項

・ 承認ワークフローを設定した場合、承認前のリンクは送信先に届きません。

・ 承認後のみ、メールオプションが適用されたURLが送信されるため、送信ミスのリスクを大きく減らせます。

- 1

- 共有リンク作成画面を開く

- 2

- 宛先・件名・本文を入力

- 3

- メールオプションで承認ワークフローを選択

- 4

- 承認者(上長)を設定

- 5

- 承認後、正式に共有リンク送信

ポイント

- ・ 承認ワークフロー設定時は、共有リンクの「外部メーラー」や「リンクのコピー」機能が無効化され、リンクの設定も変更できません。

- ・ 上長による承認を経てリンクが送付されるため、送信先のミス防止に有効です。

AIがマニュアルのPDFから情報を探し出して答えてくれています。

特に利用して欲しい機能についてプロンプトには書いていませんが、「共有リンク」と「承認ワークフロー」という機能を利用することで実現できると提案してくれています。

社外(インターネット上)に公開していない内部のマニュアルや資料を元にして生成AIが回答してくれるのが、RAGの優れているところです。

② お客様サポート対応で過去メールから対応内容を作成(RGC Prompting)

まずは、Zero-Shot Prompting を用いて聞いてみましょう。

追加質問

クラウドストレージ「CB」専用アプリで一部のファイル(PDFや画像、動画など)がプレビュー表示されない、またはアプリが固まる、真っ白な画面になる等の問題が報告されています。現時点で明確な解決策や修正情報の記載はありませんが、問題の調査やアップデートの予定について問い合わせが行われています。

考えられる対策:

- 1. アプリの最新バージョンへアップデートを行う。

- 2. 対象ファイルの種類(PDF、画像、動画)を確認し、他のビューアで開けるか試してみる。

- 3. アプリを再起動、または端末自体を再起動してみる。

- 4. 問題が継続する場合は、運営元に調査状況や解決方法について問い合わせる。

- PDF・画像・動画

- プレビュー不可・アプリ固まる

- 調査・対策検討中

上記の応答では、過去のお問い合わせメール内容から、類似ケースでの対策について回答が返って来ました。

マニュアルにはないデータから情報を拾っているのは良いですが、このお問い合わせの場合、お客様からの情報(インプット)が少ない状態なので、サポート担当者の対応としては内容が不足しています。

そこで、より良い回答を得るために、RGC Prompting手法を使ってみます。

“RGC”は下記単語の頭文字になります。

- ●Role (役割)

- ●Result (依頼)

- ●Goal (目的)

- ●Context (状況) → 日本語では「詳細情報」とすると人間が理解しやすくなる

- ●Constraint (制約条件)

-

#役割

あなたは、コンタクトセンターのリーダーです -

#依頼

お客様の困りごとに対する対応方法を教えて -

#目的

困りごとに対する原因究明と対策をお客様に早期に提供する -

#詳細情報

困りごと: クラウドストレージに保存したファイルがプレビューされない -

下記の手順に沿って対応する

1. サポート対応プランにお申込みしているか確認

2. お客様より現在の状況をヒアリング

3. ヒアリングした内容を元に、原因と対応策を過去問い合わせから検索・絞り込む -

#制約条件

48時間以内に初回応答が必要

不明な点はお客様に確認をする

追加質問

クラウドストレージ「CB」に保存したファイルがプレビューされない件について、以下の手順で対応します。

対応手順

-

1. サポート対応プランの確認

まず、お客様がサポート対応プランにお申込み済みかを確認します。未申込みの場合は、まずご案内いたします。

-

2. 現状のヒアリング

・ どの種類のファイル(PDF、画像、動画など)でプレビューができないか

・ エラーメッセージや画面の様子(真っ白な画面、アプリが固まるなど)

・ 利用端末やアプリのバージョン

・ 問題発生の頻度やタイミング

-

3. 過去問い合わせからの原因と対応策の提示

過去の事例より、以下のような原因と対応策が考えられます。

- アプリの不具合

- 最新バージョンへのアップデートを検討、修正予定の案内

- PDFファイルを開こうとすると真っ白

- 調査中であり、状況をヒアリングして個別対応

- 画像・動画のプレビューで固まる

- 不具合のため、アップデート予定や対策案の案内

- ・ 不明点や追加情報が必要な場合は、お客様に再度状況確認を行います。

- ・ 初回応答は48時間以内に実施します。

参考まとめ

- ・ PDFファイルや画像ファイルのプレビュー表示に関する不具合報告が複数寄せられています。

- ・ アプリが固まる、真っ白な画面になるなどの症状が確認されています。

- ・ 修正の見通しやアップデート予定は随時ご案内し、必要に応じて追加のヒアリングを行います。

まず、1.対応すべきお客様なのかどうかの確認、2.不足情報のヒアリング、3.考えられる原因と対策 と、サポート担当者が行うべき対応について詳細に示してくれました。

このように、プロンプトで的確に指示をだすことによって、より良い回答が得られるようになります。

③ 議事録から次回会議のアジェンダを作成(ReAct Prompting)

議事録を要約するAIはよく見かけますが、次回会議のアジェンダをAIに作って貰ったことはありますか?

生成AIは、これまでの出来事の内容を汲んで、未来のための資料も作成してくれます。

また、ReAct Promptingを利用することで、生成AIがどのような思考で処理をしているかを見ることができ、AIを利用しない業務遂行時の考え方の参考にもなります。

下記の例では、「依頼:」より上は固定の文字列なので、毎回同じ内容を書きます。

その後は、頼み事によって「依頼:」や「質問:」になり、つづけて、今回行って欲しいことを記載します。

あなたは、与えられた質問に答えるために、次のフォーマットで推論と行動を繰り返してください。

フォーマット:

Thought: 次に何をすべきか考える

Action: 実行するアクション(例: Search[クエリ])

Observation: アクションの結果

…(必要に応じて繰り返す)

Final Answer: 最終的な答え

依頼:

2025年8月1日の議事録を元に、次回開催の会議アジェンダを作成してください。

追加質問

Thought: 2025年8月1日の議事録内容を確認し、次回会議(8月8日)のアジェンダ案を構築すべき。

Action: Search[2025年8月1日議事録内の次回会議アクション・課題・未決事項を抽出]

Observation: 議事録には8月度売上見込みレビュー、共同編集機能修正版テスト状況、CBモバイルアプリ改修進捗が議題。次回までのアクションは、P社提案書作成、縦書きPDF要望まとめ、パッチリリースノート配布。次回会議は8月8日と明記。

Thought: 次回会議では、これらの進捗・結果報告がアジェンダとなるべき。

Action: アジェンダ形式でまとめる

Final Answer:

2025年8月8日営業部定例会議アジェンダ案

- 1. 8月度売上見込み進捗・リード状況報告

・ P社提案書提出状況

・ N社・O社進捗報告

- 2. 共同編集機能修正版テスト結果の確認

・ UI変更のフィードバック

・ 追加要望(縦書きPDF対応)の取りまとめ進捗

- 3. CBモバイルアプリ改修の進捗

・ パッチリリースノート配布結果

・ モバイルFAQ更新・検証結果共有

- 4. 次回までのアクション確認

・ 各担当者の進捗・未決事項整理

上記の応答では、Thought → Action(Search) → Observation → Action → Final Answer の順に処理されているのが分かるかと思います。

この会議で何をしないといけないかを考え、それに合ったアジェンダが作成されています。

また、この会議が毎週行われていると判断して、次回は一週間後の8月8日に設定されているのもスゴイですね!

④ キャッチコピー作成によるプロモーションの支援(Generated Knowledge Prompting)

マーケティング業務などでキャッチコピーの作成をすることがあると思います。

Generated Knowledge Promptingを用いることで、AIがどんな情報を拾ってきているのかが最初に分かり、その後に回答を作成しています。

あなたは質問に答える前に、必要な知識を生成してください。フォーマット:

1. 必要な知識を箇条書きで3〜5個書く

2. その知識を使って質問に答える

依頼:

複合機連携に関するキャッチコピーを営業資料を元に提案してください。

キャッチコピーは8個作成してください。

追加質問

必要な知識

- 1. 複合機連携により紙文書のデジタル化・一元管理が可能となる。

- 2. 場所やデバイスを問わずデータの検索・閲覧ができる。

- 3. FAXデータや文書のクラウド保存・活用で業務効率が向上する。

- 4. 高度なセキュリティと利便性が備わっている。

- 5. 複合機のメーカー・機種を問わず簡単にクラウドへ自動アップロードできる。

キャッチコピー案

- 1. 「複合機とクラウドの融合で、紙文書もスマートに管理!」

- 2. 「どこでも、どのデバイスからでもFAXや文書を自由に活用!」

- 3. 「業務効率を劇的に向上させる、複合機×クラウド連携」

- 4. 「紙の壁を越えて、情報を一元管理!」

- 5. 「メーカー・機種を選ばず、誰でも簡単クラウドアップロード」

- 6. 「セキュアなクラウド保存で、重要文書も安心管理」

- 7. 「デジタル化が生み出す、次世代ワークスタイル」

- 8. 「全拠点の複合機から、ワンクリックでクラウド保存!」

応答の「必要な知識」の時点で、あなたが求めるものが入っているかを確認できます。もし不足してればプロンプトに含めて欲しい要素を追加してください。

あなたは質問に答える前に、必要な知識を生成してください。フォーマット:

1. 必要な知識を箇条書きで3〜5個書く

2. その知識を使って質問に答える

依頼:

複合機連携に関するキャッチコピーを営業資料を元に提案してください。

キャッチコピーは8個作成してください。

#含めて欲しいキーワード

複合機

連携

紙文書

#重要な情報

一般的な電子メールの仕組みを活用しているため、機種を選びません。

紙文書をクラウドストレージへ保存、統合管理が可能となり活用の幅が広がる。

紙文書をデジタル化することで、情報漏えい対策を行いやすくなる。

追加質問

必要な知識

- 1. 複合機を通じて紙文書をクラウドストレージに保存・統合管理できることで、場所やデバイスを問わず活用の幅が広がる。

- 2. 一般的な電子メールの仕組みを活用しているため、複合機のメーカーや機種を選ばず簡単に連携できる。

- 3. 紙文書のデジタル化によって、情報漏えい対策や業務効率化、遠隔地バックアップなどのセキュリティ・利便性向上が図れる。

- 4. スキャンデータの自動アップロードや一元管理により、業務の省力化・生産性向上に貢献する。

- 5. 複合機連携により、FAXデータの一元管理や、社内外からの安全な文書活用が可能。

キャッチコピー提案

- 1. 「複合機連携で紙文書をクラウドへ、情報活用の新時代へ。」

- 2. 「紙文書を複合機からクラウドに連携、管理も活用も自由自在。」

- 3. 「複合機×クラウド連携、紙文書のデジタル化でセキュリティ強化。」

- 4. 「複合機連携で機種を選ばず、紙文書をスマート管理。」

- 5. 「紙文書をクラウドへ保存、複合機連携で業務効率アップ。」

- 6. 「複合機でスキャン、メールでクラウド連携。紙文書の統合管理を実現。」

- 7. 「紙文書のデジタル化を複合機連携で簡単・安全に。」

- 8. 「複合機連携が広げる紙文書活用の可能性。機種フリーで手軽にクラウド管理。」

「含めて欲しいキーワード」「重要な情報」を鑑みて、「必要な知識」の厚みが増しています。

そして、これによって、キャッチコピーにも入れてほしいワードが入った文に変わっていることが分かります。

AIの応答内容と自分の考えが食い違う場合には、AIに情報や指示を追加してコミュニケーションを取っていきましょう。

⑤ 文書の最新版と旧版を比較して差分を把握する(RGC Prompting)

業務の中で、文章の差分を調べることがあると思います。

DIFFツールなどで、変更点の色づけをしてくれるアプリケーションがありますが、生成AIを利用すると差分箇所の表示だけでなく、どういう差があるかの説明まで行ってくれるので、業務効率が格段に上がります。

#役割

あなたは、営業部門をサポートする事務方のリーダーです。

契約書等の文言正誤チェック、また更新箇所差分の内容チェックなどを6年間対応しています。

#依頼

利用規約で大きく異なる箇所を箇条書きで抜粋してください。

お客様に渡せるように、丁寧な言葉遣いをしてください。

#目的

営業担当が変更点をお客様に連絡するために利用します。

#詳細情報

最新版: DirectCloud利用規約202505

旧版: DirectCloud-BOX_利用規約170714

回答は、テキスト形式の文章と、差分表の両方で出力してください。

#制約条件

なし

追加質問

丁寧な言葉遣いで、最新版(DirectCloud利用規約202505)と旧版(DirectCloud-BOX_利用規約170714)の利用規約における主な変更点を箇条書きと差分表にまとめてご案内いたします。 営業担当者様がお客様に分かりやすくご説明いただける内容としております。

主な変更点の抜粋(箇条書き)

- 1. 契約申込み方法の明確化

・ 最新版では、申込書の記入や同意クリックによる申込み手続き、及び申込内容に変更が生じた場合の速やかな通知義務がより明確に記載されています。

- 2. プラン変更に関する規定の追加・明確化

・ 最新版で、契約期間中のプラン変更について、上位プランへの変更申込み手続きと、下位プランへの変更やオプションの部分解約が契約更新月のみ受付可能である旨が明記されています。途中変更の不可も明確です。

- 3. 申込みの承諾条件の具体化

・ 最新版では、申込みが承諾されない場合の具体的な条件(手続き不備、業務上・技術上の問題、その他不適当な場合)が追加されています。

利用規約差分表

- 契約申込み方法

- 申込方法について一般的な記載のみ

- 申込書記入・同意クリックの手続きと、申込内容変更時の通知義務を具体的に記載

- プラン変更に関する規定

- プラン変更の受付時期や方法について明記なし

- 上位プランへの変更申込手続き、下位プラン・オプション部分解約は契約更新月のみ受付、途中変更不可

- 申込みの承諾条件

- 承諾しない場合の具体的条件記載なし

- 手続き不備、業務上・技術上の問題、その他不適当な場合の承諾不可条件を明記

ご不明点や詳細のご質問がございましたら、どうぞご遠慮なくお申し付けください。

依頼したとおりに丁寧な言葉遣いで、テキスト文章と表の両方で出力してくれています。

この様に、最終的に使いたい用途まで考えてプロンプトを記載することで、自身でまとめる手間まで省くことができ、効率的に生成AIを活用して業務が行えます。

⑥ 毎年度必要な就業規則の改定案作成(Chain-of-Thought Prompting)

人事・総務部門では、毎年度の法改正などにあわせて、就業規則などの規程変更が業務負荷になっており、法改正の見落としが問題になることがあると聞いています。

下記例の様に、Chain-of-Thought Prompting(CoT Prompting)を用いることで、何が代わり、どのように変更しないといけないのか、順を追ってみていくことができます。これによって、自身の法改正への理解も深まりつつ、生成AIが生産性を上げてくれるので、一石二鳥です!

質問に答える前に、ステップごとに推論を説明してください。

最後に「最終的な答えは〇〇です」と書いてください。

質問:

就業規則を改訂してください。2025年度に制度改正される「育児・介護休業法」を含めたものを提案してください。

現行の就業規則のどの部分を変更すれば良いかも教えてください。

追加質問

推論ステップ

-

1. ユーザーの要望を確認

「育児・介護休業法」の2025年度改正を反映した就業規則の改訂案を提案し、現行就業規則のどの部分を変更すればよいかを示すことが求められています。

-

2. 「育児・介護休業法」2025年改正内容を整理

提供文書から主な改正ポイントを抽出します。具体的には、育児・介護休業等に関する範囲拡大、取得事由の追加、除外規定の廃止、 テレワークの努力義務化、育児休業取得状況の公表義務の拡大、柔軟な働き方の実現措置の義務化、個別意向聴取・配慮義務などです。

-

3. 現行の就業規則の該当部分を特定

モデル就業規則では「育児・介護休業、子の看護休暇等」について規定があり、これを改正内容に合わせて見直す必要があります。 具体的には第28条(育児・介護休業、子の看護休暇等)や、育児・介護休業等に関する別規程部分が該当します。

-

4. 就業規則改訂案を作成

改正ポイントをもとに、どのように規則を修正すべきか具体的に提案します。 また、規程例は別規程として定める形式とされていますが、変更箇所・追加内容も明示します。

- 5. 最終的な結論をまとめる

就業規則改訂案(2025年度「育児・介護休業法」対応)

現行の就業規則で変更すべき主な箇所

- ・ 第28条「育児・介護休業、子の看護休暇等」

- ・ 別規程として定めている「育児・介護休業等に関する規則」

主な改定内容・追加事項

-

1. 子の看護休暇の見直し

・ 名称変更:「子の看護休暇」→「子の看護等休暇」

・ 対象範囲拡大:小学校3年生修了まで

・ 取得事由拡大:「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」追加

・ 除外規定の整備:継続雇用期間6か月未満の除外廃止

-

2. 所定外労働の制限(残業免除)対象拡大

・ 対象:小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大

-

3. 短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加

・ 代替措置の選択肢としてテレワークを明記

-

4. 育児のためのテレワーク導入(努力義務)

・ 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できる措置を講ずる努力義務

-

5. 育児休業取得状況の公表義務対象拡大

・ 従業員300人超の企業に公表義務(男性の育児休業取得率等)

-

6. 介護休暇の取得要件緩和

・ 継続雇用期間6か月未満の除外廃止

-

7. 介護離職防止のための雇用環境整備義務

・ 介護休業・両立支援制度等に関する研修や相談体制等の整備

-

8. 柔軟な働き方を実現するための措置(2025年10月施行)

・ 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、以下の5措置から2つ以上を選択して講ずる義務

1. 始業時刻等の変更

2. テレワーク等(月10日以上)

3. 保育施設の設置運営等

4. 養育両立支援休暇の付与(年10日以上)

5. 短時間勤務制度(原則6時間)

-

9. 仕事と育児両立に関する個別意向聴取・配慮義務

・ 妊娠・出産等申出時および3歳までの適切な時期に、両立支援制度等について個別意向聴取・配慮を実施

改定例(抜粋:第28条および別規程)

- 子の看護休暇等

- 名称変更、対象・取得事由拡大、除外規定整備

- 育児休業・短時間勤務

- 所定外労働の制限対象拡大、代替措置にテレワーク追加

- 柔軟な働き方の措置

- 就学前まで対象、5措置から2つ以上選択義務、テレワーク・両立支援休暇等の追加

- 介護休業等

- 取得要件緩和、雇用環境整備・相談体制義務

- 個別意向聴取・配慮

- 妊娠・出産申出時、3歳までの意向聴取・配慮方法の明記

改訂の流れ・実務対応

- 1. 現行の「育児・介護休業、子の看護休暇等」に関する規程を確認

- 2. 上記改正ポイントに合わせて規程本文・別規程を修正

- 3. テレワーク・両立支援休暇等の新設措置を追加

- 4. 除外規定・取得要件などの文言を見直し

- 5. 個別意向聴取・配慮の手順・方法を明記

- 6. 届出が必要となるため、所轄労働基準監督署長への届出を忘れずに

最終的な答えは、 「第28条(育児・介護休業、子の看護休暇等)」及び「育児・介護休業等に関する規則」部分を中心に、2025年度「育児・介護休業法」改正内容に対応するように改訂し、具体的には子の看護休暇等の名称・範囲拡大、テレワーク等の新設、除外規定の見直し、柔軟な働き方の措置義務化、個別意向聴取・配慮義務追加などを盛り込むことです。

AIが、とてもわかりやすく解説してくれましたね。

自分でこのすべてを資料から探してくるのはとても大変です。上記の内容の答え合わせをダブルチェックとして人間が行うことで、業務効率と正確性の担保の両方が叶います。

⑦ 製品のキャンペーンと訴求メールマガジンを作成(Goal-Seek Prompting)

マーケティング部門でよくある、キャンペーンやメルマガを企画する業務です。

生成AIにどのようなプロンプトを投げかけたら良いか分からない場合、Goal-Seek Promptingが役立ちます。

これは、AI側から質問をして貰って、プロンプトをAI自らがゴールに向かって作成していく手法です。

最初のプロンプトは、どのようなことをしたい場合でも、汎用的な下記の内容になります。

※DirectCloud AIでGoal-Seek Promptingを実施する場合には、管理ページで「追加質問」機能を有効にし、「新しいチャットルーム」を作成後、

チャット内の「追加質問」に✓を入れてください(初回送信後やリロード後にチェックが外れる場合があります)。また、チャット画面右上の歯車アイコンから「追加質問で参照する会話数」を “10” に変更してください。

あなたには「プロンプト作成アシスタント」です。

目的は、私のニーズに最適なプロンプトを一緒に作り上げることです。このプロンプトは、あなた自身(AI)が利用します。

以下の手順で進めてください。

手順

#最初のステップ

最初に「どのようなテーマのプロンプトを作りたいか」を私に質問してください。私が答えた後、次の手順に進みます。

#私の回答に基づいて、下記3つのセクションを提示してください

- * 改良版プロンプト

私の入力をもとに、わかりやすく簡潔で、AIが理解しやすい形に書き直したプロンプトを提示してください。 - * 改善のための提案

プロンプトの精度を高めるために、どのような情報を追加すべきか提案してください。 - * 質問

プロンプトを改善するために、私から追加で必要な情報があれば質問してください。

#反復プロセス

私が追加情報を提供し、あなたが「改良版プロンプト」を更新する、というやり取りを繰り返し最終的に完成させます。

追加質問

どのようなテーマのプロンプトを作りたいですか?ご希望の内容や目的について教えてください。

DirectCloud AI を広く認知させるためのキャンペーンをしたい。

追加質問

改良版プロンプト

DirectCloud AIを広く認知させるためのキャンペーンアイデアを提案してください。サービスの特徴や利用シーン、料金プラン、ユーザーの声などを踏まえて、企業や一般ユーザーへの訴求方法を具体的に示してください。

改善のための提案

- ・ ターゲット層(企業・個人・業種など)を明確にすると、訴求方法の精度が高まります。

- ・ キャンペーンの予算や期間、使用可能なチャネル(SNS、ウェブ広告、イベントなど)を教えていただけると、より具体的な提案が可能です。

- ・ どの特徴や機能を特に強調したいか(例:セキュリティ、AI要約、導入支援など)を明記してください。

質問

- 1. キャンペーンの主なターゲットはどの層ですか?

- 2. 特に強調したいDirectCloud AIの機能や特徴はありますか?

- 3. キャンペーンの予算や期間、利用予定の宣伝チャネルはありますか?

キャンペーンの主なターゲットはどの層ですか?

DX担当者、情報システム部門、経営者

特に強調したいDirectCloud AIの機能や特徴はありますか?

お任せします

キャンペーンの予算や期間、利用予定の宣伝チャネルはありますか?

200万円、3ヵ月、オウンドメディアとメールマガジン

追加質問

このように、AIからの提案を受け、質問に答えながらプロンプトをブラッシュアップしていきます。

〜 やり取りが長くなるので中略 〜

改良版プロンプト

DirectCloud AIを広く認知させるためのキャンペーン施策を提案してください。主なターゲットはDX担当者、情報システム部門、経営者です。予算は200万円、期間は3ヵ月、宣伝チャネルはオウンドメディアとメールマガジンを予定しています。競合製品との比較においては、セキュリティ(日本国内Azureデータセンター利用、厳密な権限管理)、導入・運用の手軽さ(最短5営業日、充実した導入・テクニカルサポート)、AIによる高精度な自動要約とナレッジ化、マニュアルにない問い合わせ対応力などを強調してください。KPIは資料請求200件、商談40件、成約15件とし、革新性かつ穏やかでハキハキとしたトーンの訴求メッセージやキャッチコピーを盛り込んでください。サービスの特徴、利用シーン、料金プラン、ユーザーの声、導入効果を活かし、ターゲット層の課題感やニーズに寄り添った具体的な訴求方法を示してください。

改善のための提案

- ・ 訴求メッセージやキャッチコピーの具体案が必要であればご要望をお知らせください。

- ・ KPI達成のための具体的な施策(例:メールマガジンの配信頻度、コンテンツ例、効果測定の方法)を追加すると、より実践的な提案になります。

- ・ 他に強調したい導入事例や業界があればご提示ください。

質問

- 1. 訴求メッセージやキャッチコピーの具体案もご提案しますか?

- 2. メールマガジンやオウンドメディアの具体的なコンテンツ内容、配信頻度などにご希望はありますか?

- 3. 他に活用したい導入事例や業界(例:製造、情報通信など)があれば教えてください。

ある程度まとまったら、作成された「改良版プロンプト」部分をコピー&ペーストして送信します。

※DirectCloud AIで「改良版プロンプト」を実行する際は、チャット内の「追加質問」✓を外してください。

※「改良版プロンプト」をご自身で送信する前に、AIが必要な質問が終わったと判断した場合には、作成されたプロンプトが自動的に実行される場合があります。

※コピー&ペーストの代わりに「最終版のプロンプトを作成してください」と入力し、最終版のプロンプトが作成されたら「最終版プロンプトを実行してください」と依頼すると、同様の事が行えます。

DirectCloud AIを広く認知させるためのキャンペーン施策を提案してください。主なターゲットはDX担当者、情報システム部門、経営者です。予算は200万円、期間は3ヵ月、宣伝チャネルはオウンドメディアとメールマガジンを予定しています。競合製品との比較においては、セキュリティ(日本国内Azureデータセンター利用、厳密な権限管理)、導入・運用の手軽さ(最短5営業日、充実した導入・テクニカルサポート)、AIによる高精度な自動要約とナレッジ化、マニュアルにない問い合わせ対応力などを強調してください。KPIは資料請求200件、商談40件、成約15件とし、革新性かつ穏やかでハキハキとしたトーンの訴求メッセージやキャッチコピーを盛り込んでください。サービスの特徴、利用シーン、料金プラン、ユーザーの声、導入効果を活かし、ターゲット層の課題感やニーズに寄り添った具体的な訴求方法を示してください。

追加質問

DirectCloud AI 認知拡大キャンペーン施策提案

1. 訴求メッセージ・キャッチコピー例

- ・ 「AIで業務革新。安全・迅速・高精度な社内ナレッジを、あなたの手に。」

- ・ 「日本のビジネスを守り抜く、AIによる新しい知のカタチ」

- ・ 「情報システム部門・DX担当者必見!最短5営業日で、安全なAI活用をスタート」

2. サービスの特徴・強み強調ポイント

- ・ 日本国内Azureデータセンター利用による安心のセキュリティ

- ・ 厳格なフォルダごとの権限管理で部署間・社外への情報漏洩リスクを徹底防止

- ・ 最短5営業日導入、手厚い導入・運用サポート

- ・ AIによる高精度な自動要約・ナレッジ化で工数を大幅削減

- ・ マニュアルにない問い合わせにも的確に対応

- ・ EML・PDF・Wordなど多様なファイルに対応、運用もシンプル

3. ターゲット層課題への共感例

- ・ DX推進や働き方改革を加速したいが、セキュリティや運用負荷が心配

- ・ 部署ごとに異なるニーズや運用ルール、厳密な情報管理が必要

- ・ 膨大な社内文書・メールから効率よく知見を引き出したい

- ・ 導入時の負担やコスト、運用の手間を抑えたい

4. 具体的施策案

【オウンドメディア施策】

- ・ 連載記事「DirectCloud AIで実現する“攻め”の業務革新」

- ・ 1回目:DX担当者向けに、セキュリティ&運用の手軽さを解説

- ・ 2回目:情報システム部門向けに、導入効果や事例、ユーザーの声(工数・コスト削減など)を紹介

- ・ 3回目:経営者向けに、競合製品比較・費用対効果・成約事例を紹介

- ・ サービス特徴や料金プラン、導入シミュレーション記事の公開

- ・ 「資料請求」バナーやCTAを各記事の目立つ位置に配置

【メールマガジン施策】

- ・ ターゲットごとにカスタマイズした案内メールを配信

- ・ DX担当者用:AI活用で変わる業務効率化を訴求

- ・ 情報システム部門用:セキュリティ・運用管理の安心ポイントを丁寧に説明

- ・ 経営者用:コスト削減・競合比較・導入事例を強調

- ・ 「3分でわかる!DirectCloud AI資料」請求キャンペーン(インセンティブ付き)

【ユーザーの声・導入効果の活用】

- ・ 実際のユーザーのコメント(「工数が半減」「精度が高い」「安心して使える」など)を記事やメールマガジンで紹介

- ・ 導入前後の効果(工数50%削減、コスト50%削減など)のビジュアルグラフ掲載

【KPI達成のための工夫】

- ・ 資料請求フォームの入力項目最小化・即時自動返信

- ・ 資料請求者限定の「オンラインデモ会」招待

- ・ 商談誘導メールの自動フォローアップ(「今だけ導入サポート特典」等の限定メリット訴求)

5. 予算配分(200万円/3ヵ月想定例)

- ・ コンテンツ制作(記事・バナー・資料):60万円

- ・ メール配信・ステップメール設定:40万円

- ・ オンラインデモ会運営・特典費用:30万円

- ・ Web広告(リターゲティング等):30万円

- ・ KPI進捗モニタリング・レポート作成:20万円

- ・ その他(デザイン・ツール利用料等):20万円

6. 成果指標(KPI)

- ・ 資料請求:200件

- ・ 商談:40件

- ・ 成約:15件

7. トーンと訴求姿勢

- ・ 革新性がありながらも、安心感と誠実さを両立

- ・ 導入現場のリアリティに寄り添い、「難しそう」「面倒そう」という不安を払拭

- ・ 「これからの業務に、AIの新しい当たり前を。」など、時代をリードする印象を与える表現

- オウンド記事

- 連載・事例・比較

- 認知・興味喚起

- メール配信

- セグメント別訴求

- 資料請求獲得

- ユーザーの声

- 実体験紹介

- 信頼・検討促進

- オンラインデモ

- 資料請求者へ招待

- 商談・成約促進

本キャンペーンは、ターゲットの「知りたい」「安心して導入したい」「すぐに使いたい」というニーズを的確に捉え、KPI達成を目指します。

この様に、ゼロベースからキャンペーン案が作成できました。

Goal-Seek Prompting は、AIとのやり取りがとても長くなりますが、AIが同僚のように一緒に考えてくれるので、プロンプト作成が苦手な方も生成AIが使える用になるテクニックです。

さらに、下記の様なプロンプトを入力する事で、AIが続けてキャンペーン実施の手伝いをしてくれます。

※DirectCloud AIで、これまでの経緯を踏まえて質問や依頼を行う場合、チャット内の「追加質問」に✓を入れてください。

上記、DirectCloud AI 認知拡大キャンペーン施策提案のメール配信文言を考えて

追加質問

どのような応答が返ってくるかは、是非実際のDirectCloud AIでお試しください。

⑧ アナリストレポート作成を支援(RGC Prompting)

アナリストやコンサルタントが行う、多くの文献や資料から、個々のお客様に合った内容を抜粋してレポートとして作成する業務です。

元の情報は同じでも、対象企業の業種や、報告先の職位・職種により、レポート内容が異なることがあるかと思います。そのあたりの違いも吸収して、レポート作成を生成AIに支援して貰う事ができます。

#役割

あなたは、優秀な金融アナリストです。

#依頼

2025年における生成AIについてのレポートを作成してください。

#目的

生成AIがもたらす影響や効果について、お客様に正しい認識を持っていただき、DXを推進してお客様企業が成長することが目的です。

#詳細情報

情報通信白書とガイドラインから生成AIに関する部分のみを抜粋してください。

報告の対象は、あなたが受け持っている非IT企業の経営者です。

レポートはWordに貼り付けられるように章立てにし、目次を付けてください。

#制約条件

Wordで、5ページ程度のボリュームが最適です。

追加質問

生成AIレポート(2025年版)

目次

- 1. はじめに

- 2. 生成AI市場の現状と成長予測

- 3. 生成AIの主な活用分野

- 4. 生成AIの導入効果と期待されるメリット

- 5. 生成AI導入における懸念事項とリスク管理

- 6. 生成AI活用のためのガイドライン・標準化動向

- 7. 非IT企業におけるDX推進と生成AIの役割

- 8. まとめ

1. はじめに

近年、AI技術の急速な進展により、文章・画像・音声・動画などを自動生成する「生成AI」が注目を集めています。2025年においては、非IT企業においても業務効率化・人手不足対策・新規事業創出などを目的に生成AIの活用が広がっています。本レポートでは、生成AIの現状と今後の展望、導入効果、懸念事項、ガイドラインの要点についてまとめ、DX推進の観点から経営者の皆様に正しい認識をご提供します。

2. 生成AI市場の現状と成長予測

世界の生成AI市場は、2023年の205億ドルから2024年には361億ドルへと拡大し、2030年には3,561億ドルに到達する見込みです。市場拡大の背景には、ChatGPT、Gemini、Copilot、DeepSeekなど多様なモデル・サービスの登場と急速な普及があります。AI技術の進化により、生成AIはAI市場全体の19.6%(2024年)、43.1%(2030年)を占めるまで成長すると予測されています。

3. 生成AIの主な活用分野

企業では、以下のような分野で生成AIの導入が進んでいます。

- ・ プログラミングの自動化

- ・ 文章の要約や自動作成

- ・ マーケティング施策の最適化

- ・ コールセンター・カスタマーサポート業務の自動化

- ・ イラストやポスターなどクリエイティブ制作

- ・ 新規サービス創出を目指した活用

これまでは人手不足対策や業務効率化が主な目的でしたが、今後はAIエージェントやフィジカルインテリジェンス分野の発展により、さらなる用途拡大が期待されています。

4. 生成AIの導入効果と期待されるメリット

生成AIの導入によって、企業にもたらされる主な効果は以下の通りです。

- 1. 業務効率化

自動化による作業時間短縮や人的リソースの最適化が図れます。

- 2. 人手不足の解消

特定業務をAIに任せることで、従業員の負担軽減と人材不足への対応が可能となります。

- 3. 新規事業・サービス創出

AI技術を活用した新しいサービスや価値の創造が期待されます。

日本企業では特に「業務効率化」や「人員不足の解消」への期待が高い一方、米国や中国など他国ではビジネス拡大やイノベーションへの期待が目立ちます。

5. 生成AI導入における懸念事項とリスク管理

生成AI導入に際して、以下の懸念事項が挙げられています。

- ・ 効果的な活用方法がわからない

- ・ 社内情報の漏えい等のセキュリティリスク

- ・ ランニングコストや初期コストへの懸念

リスク管理の観点では、情報セキュリティインシデントや生成AIシステム特有のリスクケース(差別的表現、有害情報、偽誤情報の出力等)への対応体制や手順の整備が求められます。業界ガイドラインや技術のリスト、テストケース例、有害性スコアの測定・評価手法も重要な項目です。

6. 生成AI活用のためのガイドライン・標準化動向

生成AIの安全・適切な活用のため、以下のガイドラインや標準化が推進されています。

- ・ AIセーフティ評価観点ガイド

AIシステムの安全性評価に関するリスク・評価項目を明示

- ・ AIプロダクト品質保証ガイドライン

品質・説明性の担保、ベンチマーク評価(JMMLU、JHumanEval等)

- ・ 政府・業界標準ガイドライン

情報セキュリティ、機密保持、運用ルール、バージョン管理など非機能要件の明確化

- ・ 業界団体・研究会への所属、最新技術の把握、専門家との意見交換等の推奨

7. 非IT企業におけるDX推進と生成AIの役割

非IT企業がDXを推進する上で生成AIは以下の役割を担います。

- ・ 業務プロセスの自動化と標準化

- ・ 顧客対応やバックオフィス業務の効率化

- ・ データ活用による意思決定の高度化

- ・ 新規事業・サービスへの参入機会拡大

経営者は、生成AIの導入にあたり、ガイドラインに沿ったリスク管理と品質保証体制の構築、継続的な技術動向の把握、社内教育やリテラシー向上にも注力することが重要です。

8. まとめ

2025年の生成AIは、業務効率化と人手不足対策のみならず、新規事業創出や産業競争力向上の鍵となります。非IT企業でも、ガイドラインに基づいた安全な導入と活用を進めることで、DX推進と企業成長が実現可能です。経営者の皆様には、最新の市場動向・リスク・ガイドラインを踏まえて積極的な生成AI活用を検討いただくことを推奨します。

※DirectCloud AIで、これまでの経緯を踏まえて質問や依頼を行う場合、チャット内の「追加質問」に✓を入れてください。

この内容に対する適切でカッコいいタイトルを付けてください

追加質問

2025年版 生成AI革命 ― 非IT企業の未来を切り拓くDX戦略レポート

3. DirectCloud AIの導入ステップと社内展開

前章で、RAG対応の生成AIとして、DirectCloud AIでの実行内容を見て頂きました。

この章では、実際にこれらのプロンプトテクニックを用いて、社内で生成AI活用を推進・定着させるためのステップについて紹介します。

「DirectCloud AI」は、クラウドストレージ「DirectCloud」と統合された生成AIです。そのため、AIで利用したいファイルの格納や、権限管理もファイルサーバーの様に簡単に行えます。

ステップ① 社内文書の棚卸しと分類

AIで利用するドキュメントに間違いがあると、生成AIからの応答は間違ったものになってしまいます(ハルシネーション)。

正しい情報が記載された最新版のドキュメントがどこにあるのか、キチンと把握しておきましょう。

そして、AIで利用するフォルダを、利用用途ごとに別途準備しておくことで、より正確な情報がAIから返されます。

また、フォルダは、そのドキュメントを扱って良い権限ごとに分けておくことで、部門間の情報漏えいを防ぐことができます。

共有

├ DirectCloud AI

├ 全社共通

│ └ 就業規則・規程

├ 営業・マーケティング

│ ├ 販売促進資料

│ ├ AAA製品マニュアル

│ └ BBB製品マニュアル

├ コンタクトセンター

│ └ お問い合わせ対応用

├ 役員

└ 取締役会議事録

上記のようにすると、例えば「就業規則・規程」は全従業員がAI利用できる権限を。「取締役会議事録」は、取締役と事務局メンバーのみAI利用できる様に設定でき、取締役会の議事内容が生成AIによって全従業員に漏洩してしまうのを防げます。

ステップ② 生成AI概要とプロンプト設計の社内勉強会

生成AIに触れたことがない方向けに、社内勉強会を実施することをオススメします。

勉強会のネタに困った場合には、「生成AIプロンプト入門編」と、このコラムを抜粋して利用してください。

また、DirectCloud AIの実画面デモを見ながら勉強できる「ふれてみようDirectCloud AI」ウェビナーの再配信を是非ご活用ください。

その他、勉強会でお困りの際は担当営業またはカスタマーサクセスまでご相談ください。

ステップ③ 社内からのフィードバックの収集と反映

実際に利用してみて、さらに使いやすいようにフォルダを分類分けしたり、細分化したりするなどの改善を行います。

汎用的なフォルダ構成から、セキュリティを考慮したフォルダ構成に変更し、社内セキュリティ強化を行います。

応答制度に問題がある場合には、異なるAIモデルに設定変更をして試してみます。たとえば、“GPT-4o mini”よりも“GPT-4o”の方が、一般的に精度が高いとされています。

ステップ④ 成功事例の横展開

セキュリティに考慮された生成AIだからこそ、他部署がどのような使い方をしているのかが見えにくいことがあります。

うまく活用している部門・チーム・個人の利用方法や、プロンプトの書き方を社内に共有する場を持つことをオススメします。

社内ポータル・社内報・チャットツールなど、より多くの方が見る場で共有することによって、使い方の幅も広がります。

また、ミーティング時に画面共有をして、生成AIを利用して調べごとをしてみたり、企画案を生成AIと一緒にその場で考えたりするのも効果的です。

ステップ⑤ 進化する仕組みの構築

生成AIはまだまだ発展途上です。AIモデルは進化し、できることが広がっていきます。

常に最新情報をキャッチアップして、この生成AIの進化に追従していきましょう。

そして、新しいAIモデルを利用し、プロンプトもそれに合わせて進化していくことでしょう。

DirectCloud AIでは、リリースされたAIモデルを早い時期にサービス反映できるように開発を行っています。

DirectCloudをご利用中の方は、設定変更するだけで最新版のAIモデルが利用できる様になります。

4. まとめ

RAG対応の生成AIを味方にするために

本コラムでは、DirectCloud AIを用いて、RAG対応の生成AIを活用するためのプロンプトテクニックを学んできました。

人材不足と言われる昨今ですが、生成AIを便利に利用して、生産性を上げる、楽をする、自分の知識・能力を超えた業務をこなす。そして、人間にしかできない・あなたにしかできないことに多くの時間を使える様にしていきましょう。

最後に、社内のあらゆるドキュメントを有効活用するために、データインフラと統合された生成AI「DirectCloud AI」を「プロンプト活用の5つの指針」を念頭に置きながら、積極的に利用していくことが近道になると考えます。

プロンプト活用の5つの指針

-

① プロンプトは“橋渡し役”である

プロンプトは単なる指示文ではありません。あなたの知恵や意図をAIに正しく伝える“橋渡し役”であり、課題や目的をAIが理解できる形にするツールです。良いプロンプトによって、AIの力を最大限に引き出せます。

-

② 繰り返し改善を

何も考えずに使うと生成AIは本来の力を発揮できません。プロンプトを繰り返し改善することが、最適なアウトプットへの近道です。

-

③ 改善志向の人こそ武器になる

プロンプトは自律的改善を加速させる強力なツールです。小さな一歩から始め、試行錯誤すると結果がすぐに現れます。良いプロンプトは社内に共有し、全社的なスキルアップと業務効率改善につなげましょう。

-

④ コミュニケーション力がカギ

生成AIを業務で利用する方は、人から要望を正確に聞き出し、AIにわかりやすく伝えるディレクション力とコミュニケーション力が求められます。これは、AI時代の新しい必須スキルです。人との対話が苦手な人でもAIとなら仲良く話せるかもしれません。

-

⑤ AIは“パートナー”、試行錯誤を楽しみましょう

AIは人間の代替ではなく補完です。人間の判断力とAIの生成力を組み合わせ、試行錯誤を楽しみながら最適解を導くことが、生成AIを“味方”にする最大のポイントです。