生成AIの導入現場では、94.1%の企業が業務効率化や生産性向上を目的に取り組んでいますが、その効果の「実感」には大きな差があります。特に、CIOが気になる「明確な効果はまだ不明」とする企業が52.9%に上るという調査結果は、導入初期の不安を象徴しています。

では、どの業務でどのような変化が起きているのでしょうか。本コラムでは、株式会社ダイレクトクラウドが実施した「生成AI導入の現状と課題に関する調査」を基に、クラウドストレージ活用によるデータ分析やレポート作成など、生成AIが業務に与える影響を調査結果と具体的な数値をもとに整理し、読者の皆さまに実務に役立つ示唆を提供します。

| 調査期間 | 2025年8月27日~9月10日 |

| 対象 | DirectCloudを導入している企業の生成AI担当者 |

| 調査方法 | インターネット調査 |

目次

目次- 1. 回答企業の分布

- 2. 導入状況と活用業務

- 3. 導入目的と効果

- 4. 導入時に重視するポイント

- 5. 利用している生成AIサービス

- 6. 予算規模と導入の進め方

- 7. まとめ

1. 回答企業の分布

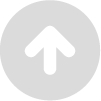

業種

生成AIを導入している企業の業種を見ると、「製造業」が29.4%で最も多く、次いで「サービス業(その他)」が26.5%、「卸売・小売業」が11.8%となっています。一方、「医療・福祉」や「教育・学習支援業」などの分野では回答がゼロであり、業界特有の規制や導入ハードルの高さが影響している可能性があります。これらの結果から、生成AIの導入は製造業やサービス業を中心に広がっている傾向が見て取れます。

Q1 貴社の業種を教えてください。

従業員規模

従業員規模別では、「101〜300人」の企業が32.4%で最多、次いで「51〜100人」が23.5%、「1〜50人」が14.7%でした。中堅・中小企業が中心であり、意思決定の柔軟性が導入を後押ししていると考えられます。特に100〜300人規模の企業が積極的に取り組んでいる点は注目に値します。大企業に比べて導入スピードが速く、現場主導での活用が進んでいることがうかがえます。

Q2 従業員数はどのくらいですか?

2. 導入状況と活用業務

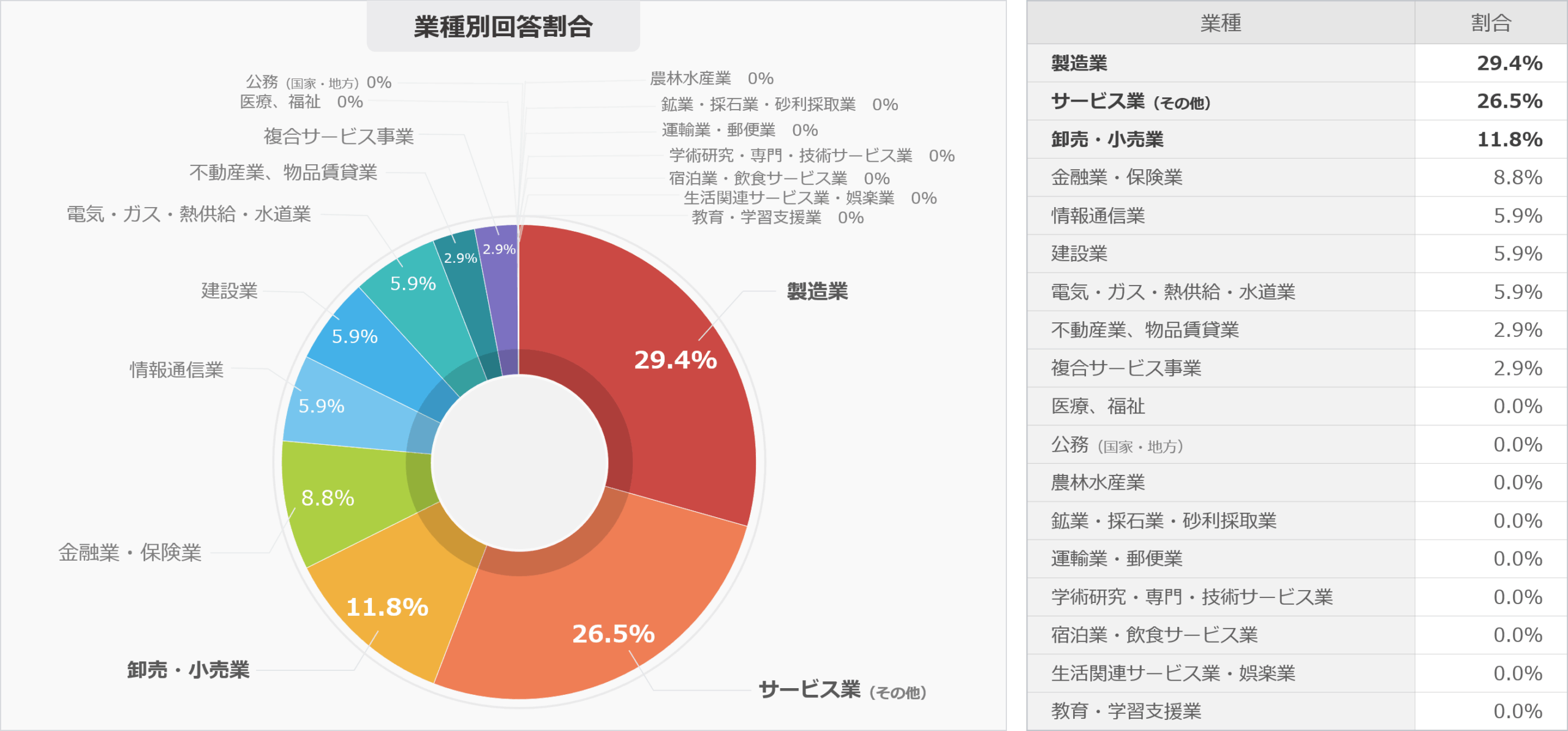

導入状況

導入状況に関しては、「試験導入・PoC実施中」が32.4%で最も多く、次いで「すでに本格導入済み」と「各個人で利用」がともに23.5%という結果でした。試験的な活用や個人レベルでの利用が広がっていることから、今後の本格導入の増加が期待できます。

一方で、「導入未定」や「情報収集段階」と回答した企業もあり、導入状況にはばらつきが見られます。これは、企業ごとの検討スピードやリスク評価の違いを反映していると考えられます。特にクラウドストレージを活用する企業においては、セキュリティや運用体制の整備が導入判断に大きく影響している可能性があります。

今後は、PoCの成果や他社事例の共有を通じて、導入の意思決定を後押しする環境づくりが求められます。生成AIの活用が業務改善や競争力強化に直結することを示す具体的な成果が、導入の加速につながるでしょう。

Q3 生成AIの導入状況を教えてください。

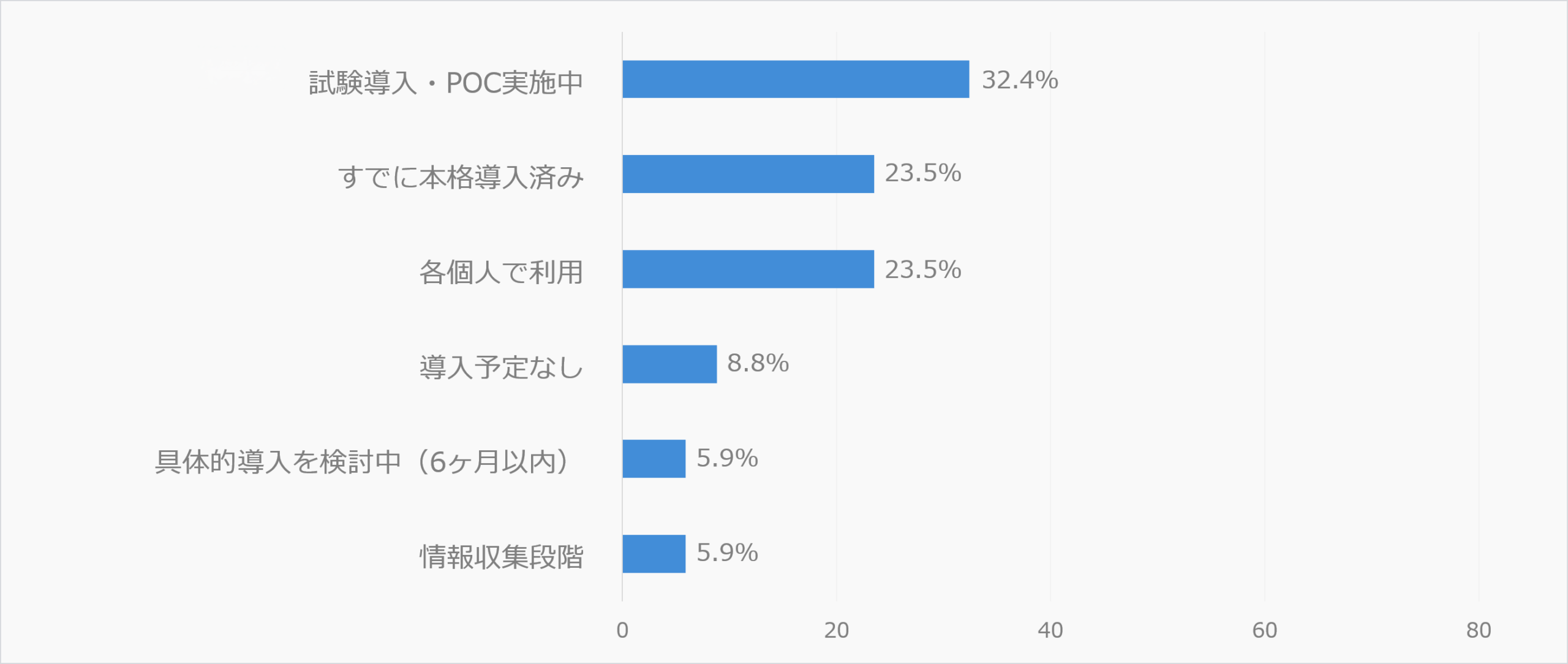

生成AIを利用していない理由

生成AIを導入していない理由として最も多かったのは「専門的な人材の不足」で61.5%、次いで「セキュリティとプライバシーの懸念」が46.2%、「コストの問題」が38.5%でした。特に中小企業では、人的リソースや技術面での不安が導入の障壁となっている傾向が強く見られます。

また、「社内理解や経営層の賛同不足」「技術的な課題」「導入目的の不明確さ」なども一定数挙げられており、単にツールの性能だけでなく、組織内の体制や文化が導入可否に影響していることが分かります。生成AIは業務の高度化を支援する一方で、導入には準備と理解が不可欠であり、企業ごとの成熟度が問われる領域でもあります。

今後は、導入支援体制の整備や教育プログラムの提供、セキュリティ対策の明確化などが、導入障壁の緩和に向けた鍵となるでしょう。

Q4 生成AIを利用していない理由を教えてください。

生成AIを活用している具体的な業務

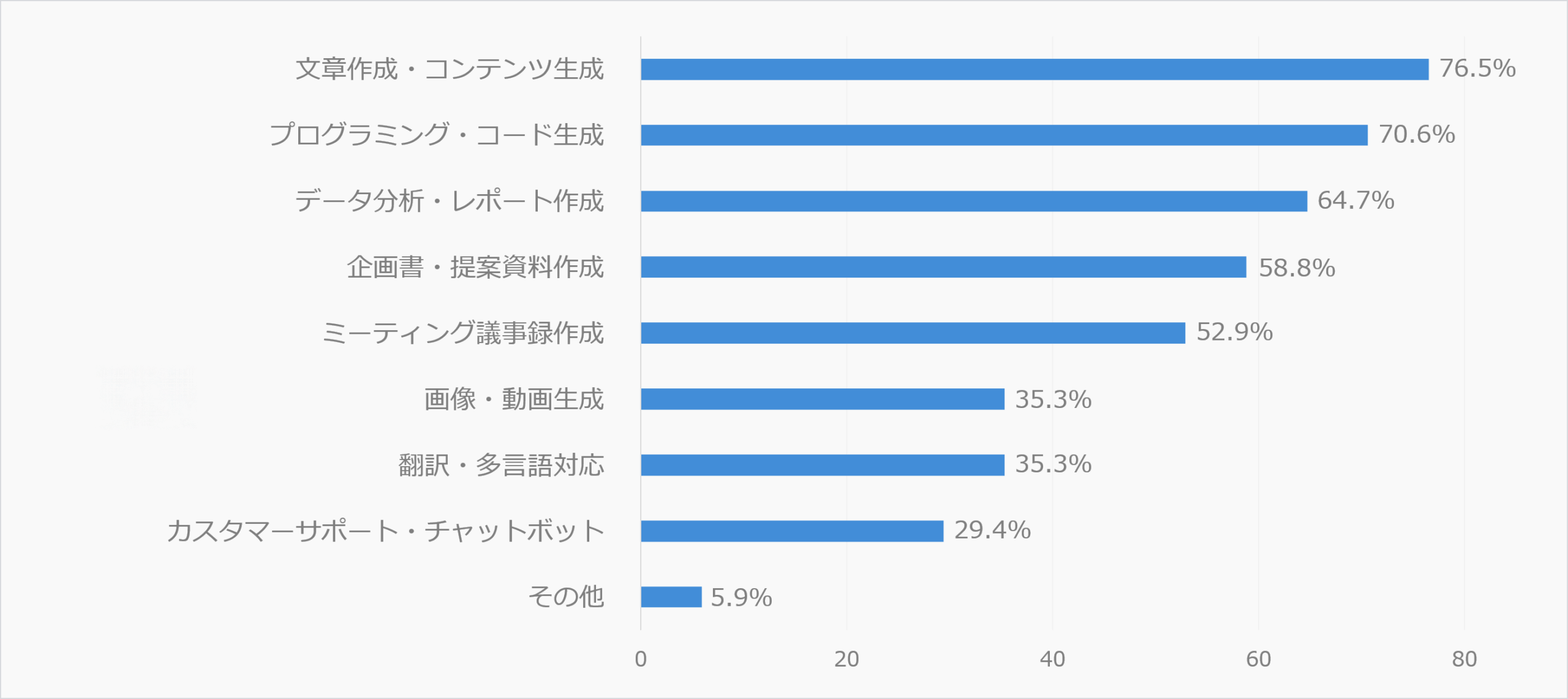

生成AIの活用業務として最も多かったのは「文章作成・コンテンツ生成」で76.5%、次いで「プログラミング・コード生成」が70.6%、「データ分析・レポート作成」が64.7%でした。これらの業務は、クラウドストレージに蓄積された情報をもとに生成AIがアウトプットを支援する領域であり、導入効果が比較的早期に実感されやすい分野です。その他にも「画像・動画生成」「翻訳」「企画書・提案資料作成」など、多岐にわたる業務で活用が進んでいます。今後は、業務プロセス全体への統合や、複数部門間での連携を通じて、生成AIの活用範囲がさらに広がることが期待されます。

Q5 生成AIを活用している具体的な業務は何ですか?

3. 導入目的と効果

導入目的

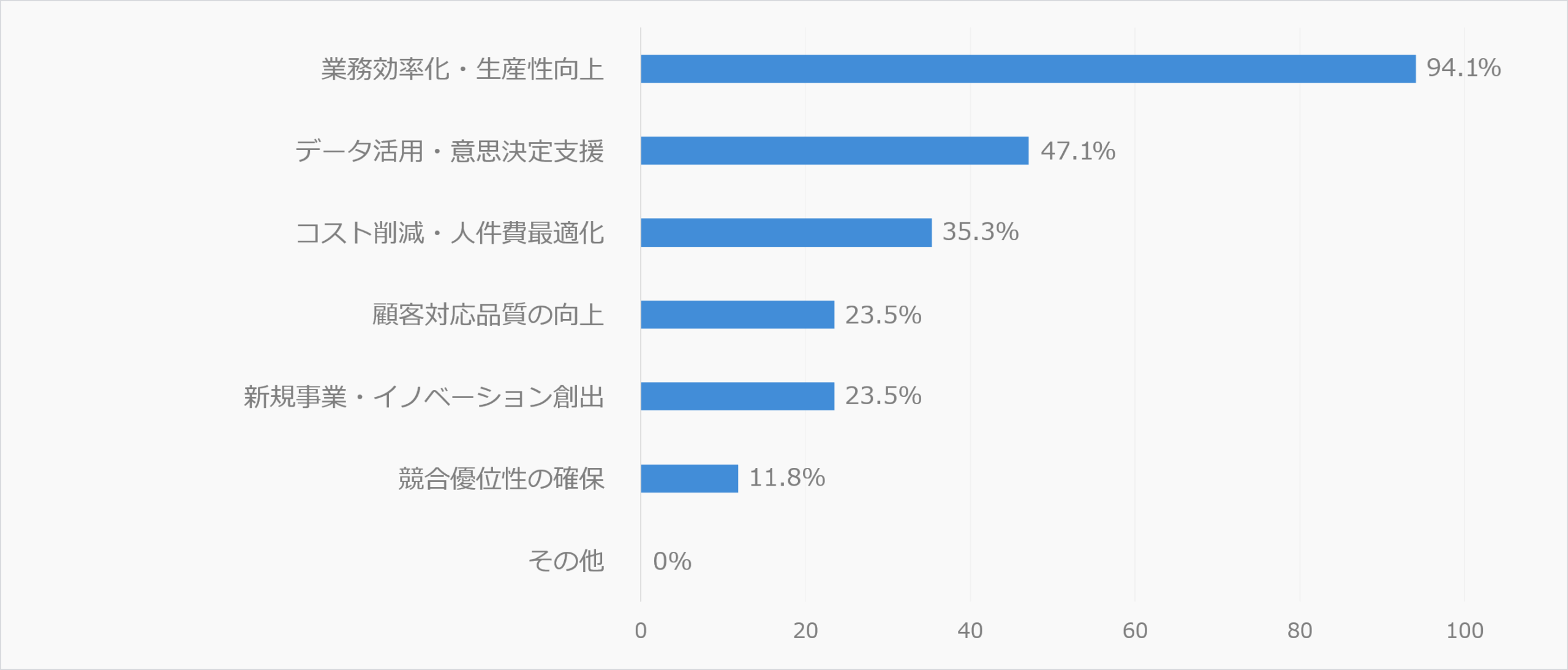

生成AIの導入目的として最も多かったのは「業務効率化・生産性向上」で94.1%に達し、ほぼすべての導入企業がこの目的を重視していることが分かります。次いで「データ活用・意思決定支援」が47.1%、「コスト削減・人件費最適化」が35.3%と続きます。

この結果から、生成AIは単なる業務支援ツールではなく、経営判断や業務構造の見直しにも寄与する存在として位置づけられていることが読み取れます。特にデータ活用による意思決定支援は、クラウドストレージに蓄積された情報を活用する企業にとって、生成AIの導入価値を高める要因となっています。

一方で、「新規事業・イノベーション創出」や「競争優位性の確保」など、戦略的な目的での導入はまだ限定的であり、今後の展開に向けた余地があると考えられます。

Q6 生成AIを導入した目的は何ですか?

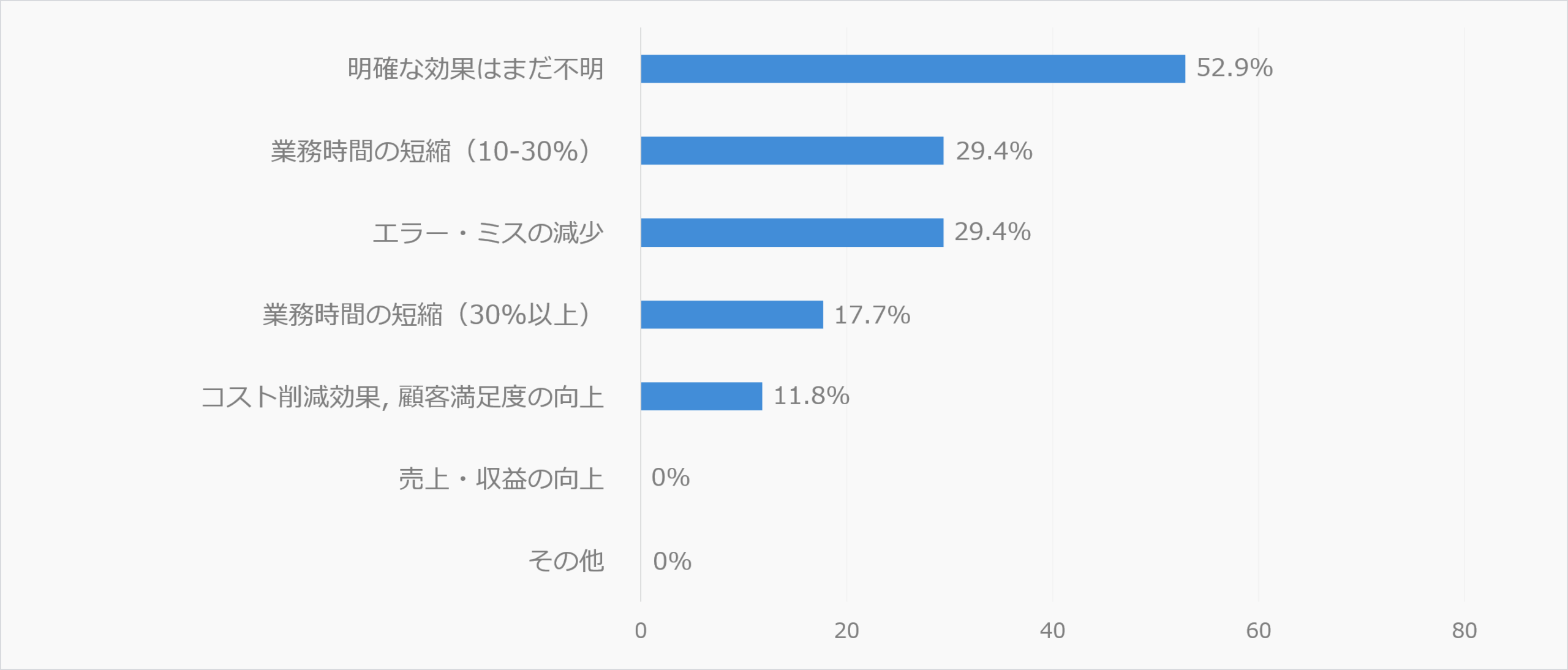

導入効果

生成AIの導入によって得られた効果として最も多かった回答は「明確な効果はまだ不明」で52.9%でした。一方で、「業務時間の短縮(10〜30%)」や「エラー・ミスの減少」がともに29.4%、「業務時間の短縮(30%以上)」が17.7%と、一定の成果を実感している企業も存在しています。

この結果から、導入初期段階では効果の定量的な把握が難しいものの、業務効率化や品質向上に寄与しているケースも見受けられます。特に文章生成やデータ分析など、定型業務においては成果が表れやすく、現場レベルでの評価が進んでいると考えられます。

また、クラウドストレージを活用する企業では、蓄積された社内文書や業務データを生成AIが活用することで、検索・整理・要約などの作業が効率化され、業務負荷の軽減につながっている事例も報告されています。

Q7 生成AIの活用によって得られた効果は何ですか?

一方で、導入効果が「不明確」とする企業が半数を超えている点は、評価体制の未整備や目的との乖離を示唆しています。生成AIは多機能かつ汎用性が高いため、導入目的に応じた評価指標の設計が難しく、成果の可視化が課題となっています。特に、業務改善や意思決定支援といった抽象度の高い目的では、定量的な成果を測定するための基準が曖昧になりがちです。これにより、導入後の継続的な活用や社内展開が停滞するリスクもあります。今後は、業務ごとのKPI設定や、活用前後の比較分析を通じて、導入効果を定量的に把握する仕組みが求められます。また、ユーザーの声や現場のフィードバックを反映した評価モデルの構築も、実効性のある運用に向けた重要なステップとなるでしょう。生成AIの導入は、単なるツール活用にとどまらず、業務プロセス全体の見直しと連動する取り組みです。効果の可視化と評価体制の整備を通じて、企業は生成AIの価値を最大限に引き出すことが可能となります。

4. 導入時に重視するポイント

精度、セキュリティ

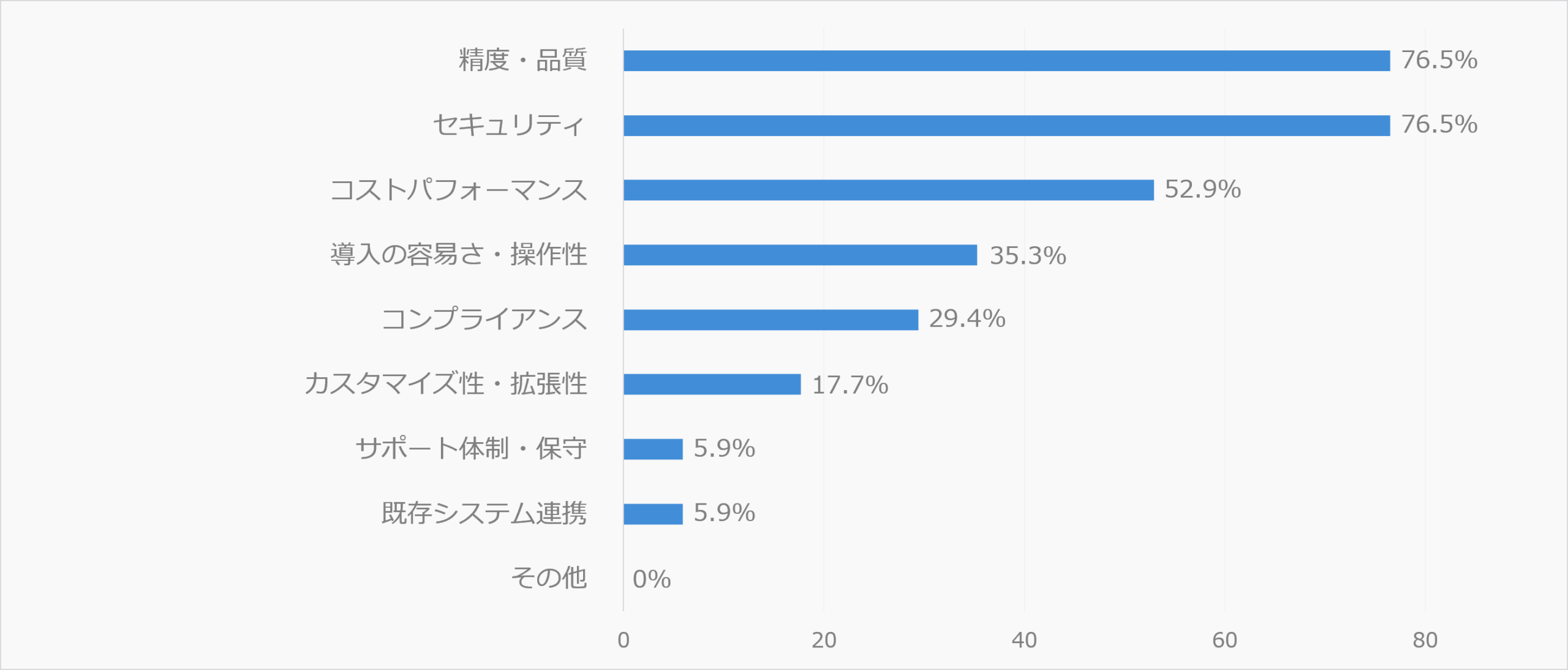

生成AI導入時に企業が重視したポイントとして最も多かったのは「精度・品質」と「セキュリティ」で、いずれも76.5%に達しました。次いで「コストパフォーマンス」が52.9%、「導入の容易さ・操作性」が35.3%、「コンプライアンス対応」が29.4%と続きます。

この結果から、企業は生成AIの性能面だけでなく、安全性や運用面での信頼性を重視していることが分かります。特にセキュリティに関しては、クラウド環境でのデータ活用が前提となるため、情報漏洩リスクへの懸念が導入判断に大きく影響していると考えられます。

また、導入初期段階では「操作性」や「導入のしやすさ」も重要視されており、現場での定着を見据えた選定が行われていることがうかがえます。生成AIは高度な技術である一方、ユーザーが直感的に使えるインターフェースや、既存業務との親和性が導入成功の鍵となります。

Q8 生成AIの導入にあたり、重視した点は何ですか?

クラウドストレージ利用企業ならではのポイント

クラウドストレージを日常的に活用している企業にとって、生成AIの導入は既存のデータ資産を最大限に活用するための手段として位置づけられています。そのため、「セキュリティ対応力」や「既存システムとの連携性」が特に重視される傾向があります。

クラウド環境では、社内文書やメール、業務記録などが蓄積されており、これらを安全かつ効率的に生成AIに活用するためには、RAG(Retrieval-Augmented Generation)対応や権限管理機能など、実務に即した機能が求められます。

また、ユーザー数の制限がないサービスや、部門ごとの利用状況に応じた柔軟な設定が可能なツールは、導入のハードルを下げる要因となっています。クラウドストレージとの親和性が高い生成AIサービスは、導入後の活用範囲を広げる上でも有効であり、企業の競争力強化に直結する可能性があります。

今後は、クラウド環境に最適化された生成AIの選定が、導入効果を最大化するための重要な視点となるでしょう。

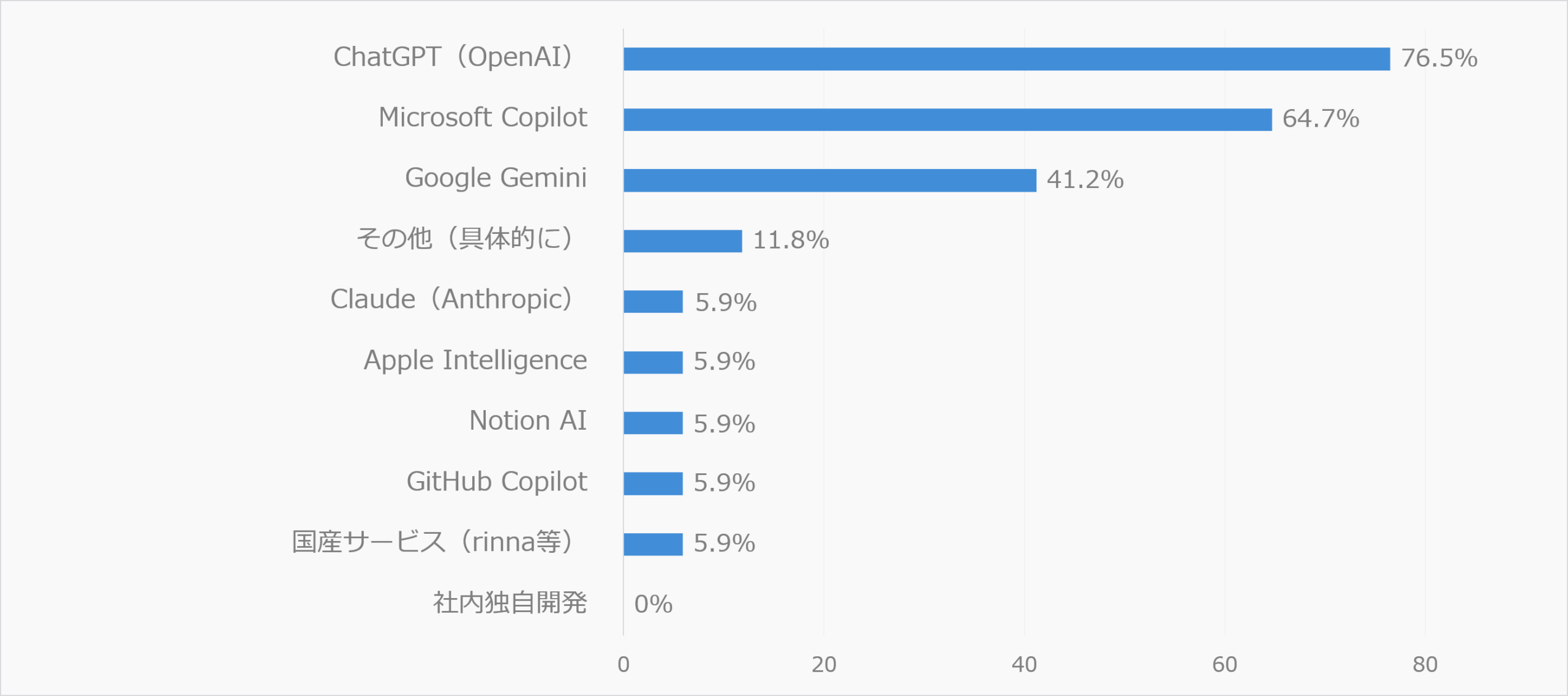

5. 利用している生成AIサービス

利用されている生成AIサービスとして最も多かったのは「ChatGPT(OpenAI)」で76.5%、次いで「Microsoft Copilot」が64.7%、「Google Gemini」が41.2%でした。主要なグローバルサービスが広く利用されている一方で、国産サービスや独自開発の活用は限定的であり、今後の国内市場の成長余地がうかがえます。

Q9 利用している生成AIサービスを教えてください。

6. 予算規模と導入の進め方

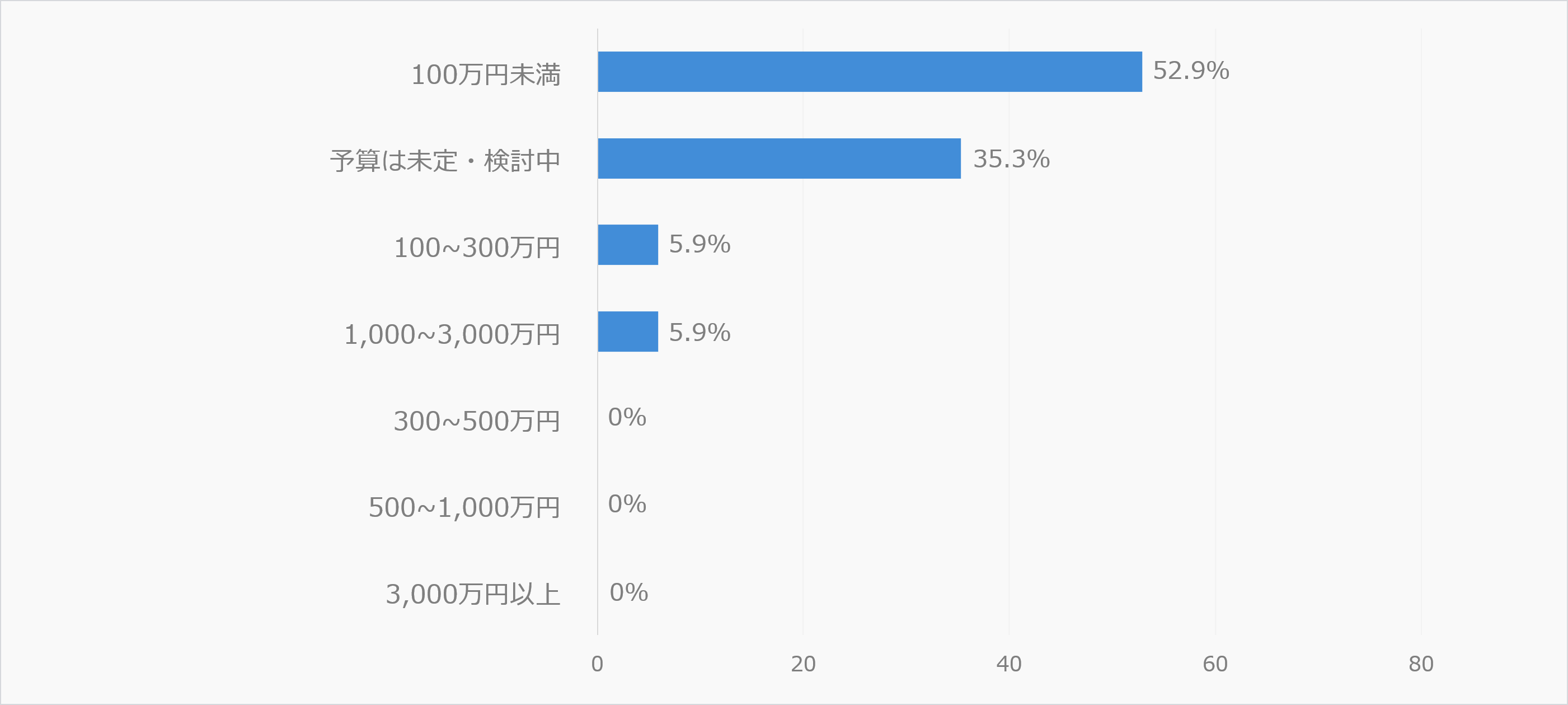

年間予算

生成AI関連の年間予算について、最も多かった回答は「100万円未満」で52.9%、次いで「予算は未定・検討中」が35.3%でした。その他の選択肢(100〜300万円、300〜500万円など)はいずれも少数にとどまり、現時点では多くの企業が小規模な予算で導入を進めていることが分かります。

この傾向は、生成AIの導入がまだ試験的・探索的な段階にあることを示しており、費用対効果の見極めを重視しながら慎重に取り組んでいる様子がうかがえます。特に中小企業では、限られた予算の中で成果を出すことが求められるため、無料トライアルや段階的な導入が選ばれる傾向にあります。

また、クラウドストレージを活用する企業では、既存のインフラを活かしながら生成AIを導入することで、初期投資を抑えつつ実用性を検証する動きが見られます。

Q10 貴社の生成AI関連の年間予算規模はどの程度ですか?

試験導入から本格導入へのステップ

導入の進め方に関しては、「試験導入(PoC)から本格導入へ移行するステップを踏んでいる」企業が多く、生成AIの活用は段階的に進められていることが分かります。PoCでは、特定業務への適用や成果の検証を通じて、導入の妥当性を判断するケースが一般的です。このような段階的導入は、社内の理解促進やリスク管理の観点からも有効であり、特にセキュリティや運用体制に慎重な企業にとっては不可欠なプロセスとなっています。PoCの成果が明確になれば、予算の増額や活用範囲の拡大につながる可能性も高まります。また、クラウドストレージとの連携を前提とした導入では、既存データの活用性やセキュリティ対応力が評価ポイントとなり、導入ステップの設計にも影響を与えます。RAG対応や権限管理などの機能が整っているサービスは、PoC段階から本格導入への移行をスムーズにする要因となります。今後は、導入効果の可視化と社内定着を支える体制づくりを通じて、生成AIの活用がより広範に展開されることが期待されます。

7. まとめ

調査結果を受けて

本調査を通じて、生成AIの導入は中堅企業を中心に進んでおり、業務効率化を主目的とした活用が主流であることが明らかになりました。導入企業の多くは製造業やサービス業に属し、従業員規模では100〜300人の企業が最も積極的に取り組んでいます。

一方で、導入にあたっては「専門人材の不足」「セキュリティへの懸念」「教育体制の未整備」など、複数の課題が浮き彫りとなりました。導入効果についても、定量的な成果が不明確な企業が半数を超えており、評価指標の整備が今後の重要なテーマとなります。

また、予算面では100万円未満の小規模投資が主流であり、PoCを経て本格導入へと進む段階的なアプローチが一般的です。意思決定は経営層が中心となり、導入判断にはセキュリティ対応状況や他社事例、コスト情報などが重視されています。

DirectCloud AIの活用可能性

クラウドストレージを活用する企業にとって、生成AIは既存のデータ資産を最大限に活かすための強力なツールです。特にDirectCloud AIは、社内文書やメールなどの情報を安全かつ効率的に活用できる高セキュリティ・高精度なAIサービスとして注目されています。

RAG(検索拡張生成)対応によるハルシネーション抑制、部門ごとの権限管理など実務に即した機能が充実しており、ユーザー数無制限のため導入時のハードルを大きく下げることが可能です。これにより、PoC段階から本格導入への移行がスムーズに進み、社内定着や活用範囲の拡大にも寄与します。DirectCloud AIは、クラウド環境における生成AI活用の最適解として、企業の業務高度化と競争力強化を支援する存在となり得ます。

生成AIによる業務高度化への期待

生成AIは、業務の効率化だけでなく、意思決定支援や新たな価値創出にも貢献する可能性を秘めています。今後は、単なるツール導入にとどまらず、業務プロセスの再設計や組織文化の変革といった視点からの活用が求められます。

企業が生成AIの力を最大限に引き出すためには、戦略的な導入計画と、教育・評価・運用の三位一体による体制整備が不可欠です。

本コラムが、読者の皆さまにとって、生成AI活用のヒントとなり、DirectCloud AIをはじめとする実践的な導入検討の一助となれば幸いです。