ファイルサーバーをはじめとするオンプレミス環境をクラウドへ完全移行する「クラウドシフト」が加速しています。

ファイルサーバーも、クラウド上のファイルストレージへ移行することで、新しいデータ基盤としてクラウドを中心とした業務を進めることができます。

このコラムでは、クラウド移行をすることで得られるメリットについて説明していきます。

目次

目次- 1. クラウドサービス利用社数の増加

- 2. クラウドシフトとクラウドリフト

- 3. ファイルストレージをクラウド移行する5つのメリット

- 4. まとめ

1. クラウドサービス利用社数の増加

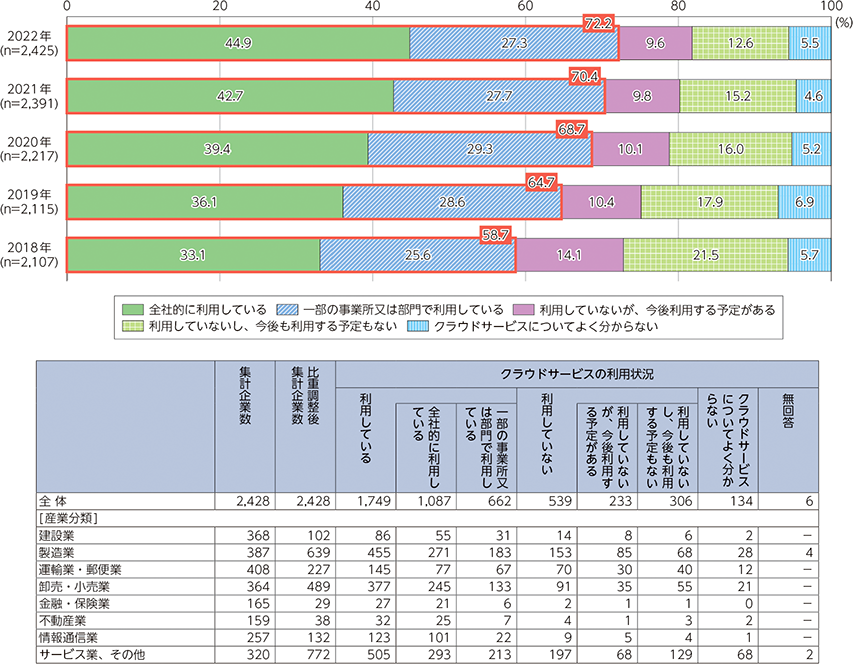

総務省にて公開されている「令和5年版情報通信白書」によると、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、企業におけるクラウドサービスの利用状況が増加に向かっていることがわかります。

2018年ではクラウドサービス利用状況が「58.7%」でとどまっていたものの、2022年では「72.2%」まで増加しており、場所を問わない新しい働き方へ対応を急ぐ企業ニーズに答える形で様々なクラウドサービスが次々に現れました。

〈 企業におけるクラウドサービスの利用状況 〉

新しい働き方への対応

新型コロナウイルス感染拡大前は、会社に出社してファイルサーバーに保存されたファイルを共有・編集するという共同作業をオフィス内での限定的なアクセスで行っていました。

しかし、これではファイルサーバーへアクセスできる従業員同士のみの利用に留まっており、取引先を巻き込んでのコラボレーション、ビジネスの加速は期待できません。

場所を問わず、タイムリーな共同作業実現のためにはクラウド活用は欠かせません。

また、勤務先と住居との距離関係なく優秀な人材の確保、子育てと仕事の両立など、時代に合わせた新しい働き方に対応するため、クラウドサービス活用を中心とした業務にシフトしつつあります。

2. クラウドシフトとクラウドリフト

クラウドへの移行となった場合、大きく2つの方法があります。

1つは「クラウドリフト」。オンプレミス環境をそのままクラウドへ移転する形式です。

良い点としてはそのまま既存システムを活用できますが、クラウド上の優れた新技術、すなわちモダンサービスの恩恵を得られません。

もう1つのクラウド移行の手法となる「クラウドシフト」は、既存のシステムと違い、クラウドネイティブなサービスへ完全に移行することです。

操作感や運用は既存のものから変わるため、新たに操作方法・運用手順などの再学習が必要となります。

その代わり、各種クラウドサービスとの連携、モダンサービスの恩恵を受けられます。

クラウドシフトによるメリット

現在クラウドを中心にモダンサービスが次々と生まれています。

その中でもAIの活用は最も注目を浴びており、AI活用はこれからのビジネス活動、企業の継続的な成長に欠かせない重要な要素となる可能性があることから、無視できない先進技術となっています。

AIのような最先端の技術を使ううえでも、クラウドシフトを少しでも早い段階で実施する必要があります。

3. ファイルストレージをクラウド移行する5つのメリット

クラウド移行の対象には様々なものが含まれますが、ファイルサーバー・NASなどをオンプレミス環境で使ってきた企業では、オンプレミス環境で稼働しているこれらのファイルストレージを移行対象に加えることをお薦めします。

ファイルストレージをクラウド移行することで、以下のようなメリットが得られます。

〈 クラウドシフトするメリット 〉

- ● ファイルのサイロ化を防止

- ● 生産性の向上

- ● セキュリティレベルの向上

- ● BCP対策とサーバー負荷分散を両立

- ● 適切なマネージドサービスを受けられる

ファイルのサイロ化を防止

オンプレミス環境では、運用上ファイルサーバー・NASの設置場所が部署単位またはフロアごとに分散しがちです。

それに伴い、ファイルも分散されてしまい、ファイルだけでなくノウハウまでもサイロ化されてしまいます。

これでは優れたノウハウがあったとしても、一部のメンバーだけのものとなり、全社単位でのスキルアップ、生産性向上の機会を逃してしまいます。

クラウドのファイルストレージは、部署ごとのアクセス権を定めることはできますが、場所による情報の分断はありません。

クラウドファイルストレージによるファイルの一元管理により、脱サイロ化を進めることができます。

小規模事業者向けNASでありがちな20台以上の同時アクセスによるレスポンス低下などもクラウドファイルストレージでは対策がとられており、短期間で大量の同時アクセスがあった場合にも、スケールアウトのような並列負荷分散処理を行うことで、レスポンスを落とすことなく業務を継続できます。

生産性の向上

クラウドファイルストレージの1番のメリットは、場所を問わない新しい働き方へ対応できる点です。

オンプレミス環境でのファイルサーバーなどは社外からアクセスができない、VPN接続が必要など、利便性に課題がありました。

クラウドのファイルストレージであれば、当初から社外からのアクセスを前提に開発されているため、セキュアなリモートワーク環境を整備できます。

特に、SaaSで提供されているファイルストレージの場合、自社でデータセンターを借りてファイルストレージの運用をするよりも、運用負荷がかかりません。

また、多くのユーザーの声が反映されたUIの採用、最先端の技術が反映されているなど、優れたUXが提供されている点も長年進化の無かったレガシーなシステムとの大きな差異となります。

これらの洗練されたUIで業務を行うことで生産性向上を見込めます。

セキュリティレベルの向上

強固なセキュリティ対策も標準で考えられている点がクラウドサービスの特徴となっています。

個人向けのクラウドサービスの中で、セキュリティレベルが低いものが原因で情報漏えい事故などが度々発生していることもあり、法人向けのサービス、特にその中でも多くの利用者からの要望が集約されているサービスほど、セキュリティのレベルも高くなっています。

クラウドサービス単体ではなく、IDaaSとの連携を業務で利用する全てのクラウドサービスとの一括管理を行うことで、会社全体でのセキュリティレベルの底上げにも繋がります。

BCP対策とサーバー負荷分散を両立

オンプレミス環境では、常に地震などの災害対策を意識する必要があります。

電源が二重化されている、都市ガスから発電する仕組みが構築されている、などの特殊なオフィスビルでもない限り、いくら耐震、免振を考慮されたビルであってもシステムは停電により停止します。

クラウドサービスはデータセンターによる分散保存・冗長化などの可用性を高める対策がとられていることから、BCP対策も同時に実現できます。

データセンターそのものが天災に強い地盤の上に構築されている、津波対策のため海から遠い場所もしくは高台にあることも基本となっており、電源の多重化・冗長化も当然のように対応しています。

災害対策以外にも、オンライン/オフラインいずれの場合でも不正侵入を防ぐ対策が取られているなど、一般的なオフィスビルと比較しても堅牢な作りとなっています。

適切なマネージドサービスを受けられる

オンプレミス環境では、ファイルサーバーやNASのメーカー、もしくは販売会社との保守契約などは欠かせません。

保守契約の費用がかかるほか、場合によっては円滑な対応を受けられない可能性があります。

しかし、クラウドサービスではマネージドサービスがほとんどとなっており、24時間365日が当たり前です。

上記のようなハードウェア故障の不安に怯えながら運用する必要がなくなります。

4. まとめ

ここまで、クラウド移行をすることで得られるメリットにフォーカスをあてて説明をしてきました。

システム管理者の負荷軽減の恩恵は当然ありますが、結果として全従業員の業務効率向上、セキュリティレベルの底上げ、災害対策など、従業員・経営者の目線から見ても多くのメリットがあります。

以下のコラムでは、実際に移行作業を行ううえで注意すべきポイント、そしてクラウドベンダー、パートナー選びの重要性についても説明しております。

本コラムと合わせて、ぜひご覧ください。